精选内容

-

荨麻疹性血管炎:揭开“红斑之谜”

荨麻疹性血管炎:揭开红斑之谜皮肤健康Skindisease荨麻疹性血管炎简介荨麻疹性血管炎,是一种较为罕见的皮肤血管炎症性疾病,皮疹外观类似荨麻疹,但并非寻常的荨麻疹。尽管其发病率较低,但其复杂性和潜在风险不容忽视。荨麻疹性血管炎的病因是什么?荨麻疹性血管炎的病因复杂,涉及多种潜在因素。一方面,药物、化学物品及物理因素(如反复寒冷刺激、紫外线照射)可能成为该疾病的诱因。另一方面,自身免疫性疾病如干燥综合征、系统性红斑狼疮等,由于体内高水平的自身免疫性抗体攻击正常组织,也可能诱发疾病发生。此外,疱疹病毒、肝炎病毒、EB病毒等病原体感染以及肿瘤性疾病如霍奇金淋巴瘤、结肠癌,也可能通过未知机制增加患荨麻疹性血管炎的风险。荨麻疹性血管炎的临床表现是什么?荨麻疹性血管炎的主要临床特征为持续性风团样皮疹和血管性水肿,皮疹好发于躯干及肢体近端。这些皮疹持续时间长,往往超过24小时,伴有瘙痒、疼痛、触痛或烧灼感。部分患者皮疹消退后可遗留色素沉着或脱屑。除了皮肤症状外,患者还可能出现全身症状,包括不规则发热、关节痛及关节炎,病情严重时可能累及全身多个系统,如眼部损害、喉水肿、呼吸困难、蛋白尿和血尿等,甚至形成肾小球肾炎等严重并发症。荨麻疹性血管炎该如何诊治? 荨麻疹性血管炎的诊断主要依据临床表现和实验室检查。临床表现主要为皮肤风团持续24小时以上,伴发热、关节痛等症状。实验室检查可见血沉增快、血清补体水平降低等。组织病理学检查显示轻度的白细胞碎裂性血管炎。在治疗方面,荨麻疹性血管炎以药物治疗为主,糖皮质激素是首选药物,具有强大的抗炎作用,可显著控制病情。非甾体抗炎药也可用于缓解关节痛等全身症状。此外,患者还需注意日常护理和预防,避免接触已知过敏原,保持充足睡眠和休息,避免剧烈运动以减少体力消耗和血压波动。均衡饮食,多摄入富含维生素的蔬菜水果,有助于提高机体免疫力,减少疾病复发风险。荨麻疹性血管炎患者有哪些注意事项? 患者需注意以下几点:一是避免接触已知过敏原;二是保持作息规律,避免焦虑、紧张等负面情绪;三是均衡饮食,多食用富含维生素的蔬菜水果;四是定期进行复查,密切关注病情变化。一旦出现红斑、风团等症状,应立即就医检查,做到早发现、早治疗。

盛景祖医生的科普号

盛景祖医生的科普号 2024年12月06日

2024年12月06日 128

128

0

0

1

1

-

变应性皮肤血管炎不是小事!忽视=溃烂

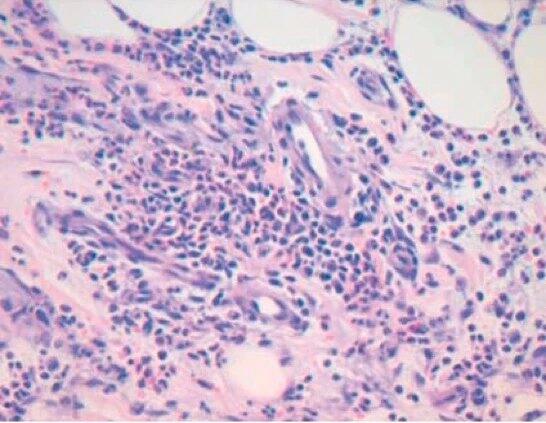

本病又称皮肤小血管血管炎、皮肤白细胞碎裂性血管炎,是一种病因不明的主要引起皮肤小血管,特别是毛细血管后微静脉的坏死性血管炎,女性多见。临床表现为丘疹、可触及的紫癜、荨麻疹、溃疡等,多发于下肢,患者自觉疼痛或瘙痒。可伴有发热、乏力、关节痛等全身症状。一.病因变应性皮肤血管炎主要是由细菌或药物感染、系统性疾病等因素引起的。导致变应性皮肤血管炎的出现主要有这样几个因素:1. 药物因素该因素是常见的,引起变应性皮肤血管炎的原因之一。通常情况下,致敏物质作为抗原进入人体,但是处于某种原因与抗体结合形成复合物,这种复合物会逐渐沉积在血管壁当中,从而造成血管损伤,引发变应性皮肤血管炎。 2、感染因素在生活中,病毒、链球菌、结核杆菌、真菌以及原虫等等是导致变应性皮肤血管炎出现的主要原因。一些情况下,杀虫剂、除草剂等也会引起该疾病。 3、疾病因素在临床中,一些疾病,如冷冻蛋白症、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎,恶性肿瘤等,有可能会引起该疾病的出现。 二.临床表现多见于中青年,女性多于男性。好发于下肢和臀部,尤以小腿为多,亦可见于上肢和躯干,常对称分布。皮损呈多形性,可表现为红斑、丘疹、紫癜、水疱、血疱、糜烂、溃疡、坏死和表浅小结节等,但以紫癜、溃疡、坏死和结节为主要特征,皮损消退处留有色素沉着或萎缩性瘢痕。1.凸起或瘀斑:是变应性皮肤血管炎最早出现的症状。皮肤表面出现红色凸起斑块或者紫色瘀斑。,大小从米粒大到绿豆大不等。好发于下肢,背部和臀部也很常见疹。常对称分布。2.水疱。或血疱:随着病情发展,皮肤表面的凸起成瘀斑,会变为气泡样的充满透明或血色液体的凸起,即水疱或血疱。3.暗红色结节:凸起或瘀斑除发展成水疱或血疱外,也可能变为暗红色结节,就是变成暗红色的小凸起。4.溃疡。:结节进一步发展会破溃产生疮口,即溃病。 自觉轻度瘙痒或烧灼感,部分有疼痛,尤其是在溃疡和结节处。可伴有低至中度发热、倦怠和关节酸痛等全身症状。病程较长,易迁延反复至数月甚至数年。个别可累及肾、胃肠道、肺及中枢神经系统,出现相应表现,称为“系统性变应性血管炎"。 三.检查1.实验室检查可有血嗜酸性粒细胞增高,血沉加快,血清总补体降低,严重者可有血尿、蛋白尿。2.组织病理 典型表现为真皮上部以小血管为中心的节段性分布的白细胞碎裂性血管炎。小血管内皮肿胀、血管闭塞、血管壁纤维蛋白渗出、变性及坏死,红细胞外溢,血管壁及周围中性粒细胞的浸润伴有核碎裂。 变应性皮肤血管炎 组织病理小血管壁纤维蛋白样变性,中性核碎裂(核尘),少量红细胞外溢(HE染色x400)四.诊断和鉴别诊断 根据临床表现结合组织病理可以确诊。本病应与过敏性紫癜鉴别,后者皮损形态相对单一,主要为紫癜,直接免疫荧光为血管壁IgA沉积。五.治疗总的原则是:仅有皮损时,用支持治疗,可选用抗组胺药、非甾体类抗炎药、已酮可可碱、秋水仙碱和氨苯砜;仅有溃疡性皮损,可选用沙利度胺、每周低剂量甲氨蝶呤和泼尼松治疗;有系统累及时,可选用泼尼松、硫唑嘌呤、环磷酰胺、霉酚酸酯、环孢素、INF-α(如有丙肝病毒感染)、静脉注射丙球(IVIG)、体外免疫调节法等。1.一般治疗,注意休息、适当饮食,避免受凉,抬高患肢,寻找并去除可能病因。2.糖皮质激素对于有系统累及或有皮肤溃疡的病例,可用糖皮质激素系统治疗,如泼尼松每天30~40mg,常可有效控制症状,尤其对有疼痛的皮损,发热及关节痛亦可得到改善,皮疹停止发展。在病情稳定后可逐渐减至维持量。3.免疫抑制剂对于病情进展快伴有严重系统累及,或糖皮质激素、氨苯砜、非体类抗炎药等无效时,可加用免疫抑制剂治疗。如环磷酰胺2mg/(kg·d)或每月冲击治疗,甲氨蝶呤每周5~20mg,硫唑嘌呤2mg/(kgd),环孢素3~5mg/(kgd)。4.氨苯砜 用量每天50~150mg,不少报道对本病治疗有效。氨苯砜的作用机制可能是稳定溶酶体膜。5.其他非甾体类抗炎药(NSAIDs)、抗组胺药 可减轻症状。秋水仙碱每天0.5~1mg,连用2~3周后渐减量并停用。生物制剂一般不需要使用,可用于有系统累及时,报道的有英夫利昔单抗(阻断TNF-a)、利妥昔单抗(阻断CD20,抑制B细胞产生抗体)、阿仑单抗(抗CD52单抗),前两种单抗也可引起血管炎。 6.物理疗法:物理疗法可增强局部疗效及防止复发。高压氧疗可调节全身各系统,使皮肤血管收缩,氧供改善,纠正病灶组织的氧供,增强白细胞吞噬功能,抑制细菌生长繁殖,使炎症得到控制,加速皮肤损伤的修复,防止并发症。 通过随访观察发现,高压氧预处理可缩短疗程,降低并发症及复发。王庄斐等通过超声雾化药物透入治疗该病,在予以糖皮质激素、免疫抑制剂、抗生素等常规治疗基础上加用庆大霉素、地塞米松、糜蛋白酶,用生理盐水稀释后,通过超声雾化设备将药物雾化后产生雾滴,直接与黏膜接触,很快被黏膜吸收,使局部药物浓度增高,从而提高局部治疗效果。

陈善闻医生的科普号

陈善闻医生的科普号 2023年03月20日

2023年03月20日 658

658

0

0

1

1

-

什么是荨麻疹性多血管炎?

大夫,我这半年反复的起荨麻疹,吃抗过敏药感觉也没什么效果,有的时候还会有关节痛、肚子疼。有人说我这是荨麻疹性血管炎。这是什么病啊?我应该吃什么药呀?荨麻疹性血管炎是一种皮肤病变类似荨麻疹,但可以累及多系统的慢性复发性疾病。先别着急,我们来一起简单认识一下。一、什么是荨麻疹性血管炎?荨麻疹性血管炎(Urticarialvasculitis,UV)的皮肤病变类似荨麻疹,表现为红斑、风团,24小时不消退,血液检测结果可伴有补体降低(一种与炎症反应相关的蛋白质),皮肤病理检查提示血管炎,是一种慢性复发性皮肤病。二、临床分型:荨麻疹性血管炎由轻到重,可大致分为三类:(1)血清补体正常,称NUV(normocomple-mentemicUV),血清补体C1q和C4正常,皮肤外表现少见。有慢性特发性荨麻疹皮损,病情较轻,预后较好,有些患者不需治疗可自行缓解。(2)低补体血症者,称HUV(hypocomplementemicUV,HUV),预后不佳。皮肤外表现包括关节炎或关节痛,腹痛和哮喘症状,这些症状可同时存在。ANA常阴性。(3)低补体血症伴有严重系统损害,且抗C1q抗体阳性者称HUV综合征(HUVS),为最严重类型,女性多见。浆膜腔积液、肾损害、神经系统损害、心肺并发症可接连发生。三、有哪些常见的症状?(1)皮疹:皮肤表现与荨麻疹相似,常为红斑。皮疹大小不一,可伴瘙痒,疼痛、烧灼感。可发生身任何部位,尤其是受压部位。持续时间一般超过24小时,部分皮疹消退后遗留色素沉着。(2)关节痛或关节炎:最常见的皮肤外表现,约50%患者伴关节痛,关节痛通常呈游走性和暂时性,常累及手部、肘部、足部、踝关节及膝关节。(3)发热:起病时常伴有无规律性发热,有时体温高达38~39摄氏度。(4)肾脏改变:通常肾脏损伤轻微,表现为蛋白尿和血尿。(5)肺部病变:肺部受累是UV患者发生并发症和死亡的重要原因。吸烟者症状更重,包括胸膜炎、肺气肿、慢性阻塞性肺病(COPD)和哮喘,少见胸腔积液。(6)胃肠道:多达1/3的患者有胃肠道症状,包括胸骨下疼痛、腹痛、恶心、呕吐及腹泻。(7)眼部受累:巩膜炎,葡萄膜炎和结膜炎。四、药物治疗1.抗组胺药物:治疗轻症UV的主要药物,可减轻瘙痒症状但不能改变病程。H1受体拮抗剂很少单独奏效,可联用H2受体拮抗剂、酮替芬或多虑平。2.氨苯砜:单用氨苯砜可使皮损消退,但需注意其不良反应。3.皮质类固醇激素:该类药物是治疗系统性损害的主要药物,HUV伴系统性损害者及早应用可预防肾损害。初始剂量一般相当于强的松1mg/(kg·d),分次口服或缓慢静脉滴注,待体温恢复正常、皮损消退后逐渐减量维持。但停用后易复发,需长期维持。4.免疫抑制剂:严重者可联用免疫抑制剂如硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素、吗替麦考酚酯。5.非甾体类抗炎药(NSAID):如芬必得、诺松等。注:以上药物需遵照医嘱服用!荨麻疹性多血管炎是一种皮肤病变类似荨麻疹,可伴有补体降低,累及多系统的慢性复发性疾病。临床可见皮疹伴有关节痛或关节炎、发热,及肾脏、肺脏、胃肠道等多脏器受累。治疗药物包括抗组胺药物、氨苯砜、皮质类固醇激素、免疫抑制剂、非甾体类抗炎药(NSAID)等。轻者服用抗组胺药物即可见效,严重者常需要联用多种药物。临床是如何诊断荨麻疹性多血管炎的?如何与荨麻疹相鉴别?日常应该注意些什么?如何进行调护?我们将在之后的几期进行介绍。欢迎关注!参考文献[1]吴宁俊,田雅兰,王官清.荨麻疹性血管炎[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2012,11(06):395-398.[2]李萌萌,郭在培.荨麻疹性血管炎[J].实用医院临床杂志,2013,10(01):49-52.

王建明医生的科普号 2022年08月19日

2022年08月19日 659

659

0

0

1

1

-

如何认识变应性血管炎

变应性血管炎是比较常见的一种疾病,其组织病理有白细胞核破碎的血管炎表现,有皮肤损伤,也有多个内脏损伤。本病轻重不 一,轻者仅有皮损,数周可愈,严重者可有多脏器受损,甚至危及生命。 一、病因 发病因素较多而复杂,一般认为主要是由于药物及感染引起,最常见的致病药物有巴比妥酸盐类、酚噻嗪类、磺胺类、青霉素、碘化物类、阿司匹林及异体蛋白等。感染也是一个重要因素,如病毒、链球菌、结核杆菌、麻风杆菌等。真菌及原虫认为也是一种致病因素。杀虫剂、除草剂及石油产物也与本病有关。此外有内在性的疾病,如冷冻蛋白血症,高球蛋白血症、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等也可引起该疾病。 二、 临床表现 1.皮肤型变应性血管炎 好发于青年女性,通常急性起病,常累及足踝或小腿,表现为可触及的紫癜、红斑、丘疹、水疱、荨麻疹、脓疱等,皮疹大小不等,部分患者自觉疼痛、灼热或瘙痒,皮疹可于数周或数月内缓解,部分患者可反复发作,病情慢性化,预后遗留色素沉着斑。患者可伴有发热、体重下降、关节痛、肌肉疼痛等系统症状,部分患者可有胃肠道受累,发生食欲减退、恶心、呕吐,可有泌尿系受累,发生肾小球肾炎。 2.系统型变应性血管炎 多脏器受累,病情较重。由于脏器小血管特别是毛细血管后静脉受累,因此弥漫性渗出和出血灶多在脏器之内。脏器受累表现多为急性发病,通常有头痛、不规则发热、不适、乏力、关节及肌肉疼痛等症状。病程不一,轻重不同,若是一次接触抗原,约3~4周愈,若反复多次接触抗原,病情反复发作,病程持续数月或数年。预后取决于受累脏器和病变程度。 三、 检查 1.实验室检查 可有血嗜酸性粒细胞增高,血沉加快,血清总补体降低,严重者可有血尿、蛋白尿。 2.组织病理 典型表现为真皮上部以小血管为中心的节段性分布的白细胞碎裂性血管炎。小血管内皮肿胀、血管闭塞、血管壁纤维蛋白渗出、变性及坏死,红细胞外溢,血管壁及周围中性粒细胞的浸润伴有核碎裂。 四、 诊断 以下肢发生红斑结节为主,有压痛,也可伴有紫癜、紫癜性丘疹、风团、丘疱等皮损。皮肤组织病理表现血管壁有炎性细胞浸润,主要为多核白细胞及纤维蛋白沉积,血管周围有多核白细胞浸润,伴有核尘及红细胞渗出,根据以上特点可明确诊断。 五、 治疗 1、一般治疗,注意休息、适当饮食,避免受凉,抬高患肢,寻找并去除可能病因。 2、症状严重伴有皮肤溃疡或有系统症状者可口服免疫抑制剂。 3、三氧净血治疗:医用臭氧治疗自体血回输、肌内注射、动脉注射和直肠吹入。

陈亚敏医生的科普号 2020年06月12日

2020年06月12日 2808

2808

0

0

2

2

-

荨麻疹性血管炎

荨麻疹性血管炎(urticarial vasculitis,UV) 一种临床病理综合征:表现为持久的荨麻疹样风团,伴或不伴血管水肿,组织病理显示白细胞碎裂性血管炎,单个风团持续超过

李军友医生的科普号

李军友医生的科普号 2020年05月24日

2020年05月24日 2929

2929

0

0

1

1

-

凌主任谈血管炎01—系统性血管炎患者日常注意事项

一、系统性血管炎是什么样的病?系统性血管炎是累及血管全层的自身免疫性疾病,可以是单独的血管炎,也可以继发于红斑狼疮、类风湿关节炎等其他风湿病。常常累及多个系统,如肺、肾、心脏、脑等,严重时可出现生命危险。其中有一组血管炎与ANCA有关,被称为ANCA相关性血管炎,在临床上较为常见。二、系统性血管炎该如何治疗?系统性血管的治疗原则跟系统性红斑狼疮类似,都分为两个阶段,一是诱导缓解,二是维持治疗,三是复发的治疗。诱导缓解其需要规范使用糖皮质激素和免疫抑制剂,待病情稳定后则药物减量,进入维持期。所有类型的系统性血管炎都需要长期治疗随访,以免复发。因为血管炎一旦复发,轻则需要重新增加药物剂量,重则需要重新开始诱导缓解资料,甚至可能影响重要脏器功能。三、系统性系统性血管炎日常生活注意事项有哪些?1.食物选择:系统性血管炎患者饮食方面建议多吃新鲜蔬菜,如菠菜、油菜、胡萝卜、白菜等含维生素C较高的蔬菜,以及海带、紫菜、木耳等。2.饮食原则:忌辛辣,夏季忌羊肉、狗肉等食物。3.戒烟:绝对不能抽烟,因为吸烟是很多血管炎加重的诱因。4.限酒:最好不喝酒,因为喝酒不仅影响病情,而且可能会加重常规药物的副作用。5.规范用药:定期复查,在医生指导下服药,自行停药或改吃中药等民间方剂,都可能导致复发加重,甚至有生命危险。6.预防骨松:血管炎患者常常需要使用糖皮质激素(如强的松),应注意补钙、晒太阳及适当锻炼,以免发生骨质疏松。7.重要指标:系统性血管炎患者需要关注自己的几个关键指标:血常规、肝功能、血沉、C反应蛋白、肌酐、C3、C4,尿沉渣,血管炎抗体(ANCA),这些指标有助于判断病情,评估重要脏器损害情况,因此需要定期复查。(本文版权所有,请勿转载!)

凌光辉医生的科普号 2015年09月13日

2015年09月13日 7281

7281

6

6

0

0

-

过敏性血管炎有哪些皮肤表现?

过敏性血管炎儿乎均发生于成年人,95%病人年龄在16岁以上,平均发病年龄47.3岁。女性稍多于男性。起病可急可缓,一般接触外源性致敏物质后,过一段潜伏期始发病。全身症状较常见,包括发热.乏力、疲倦等。局部表现以皮肤症状为主,少数病人可有关节、肾、肺、消化系统及神经系统受影响。 本病可出现多种皮肤表现,常常发生于膝下低垂部位.有时亦可见于上肢恃别是手指。主要是紫瘫、尊麻疹、丘疹、疲斑、结节和坏死性溃疡,慢性病入偶可有网状青斑。皮疹最初往往是扁平红疹或紫斑,很快发展为可触性紫瘫,稍突出皮面,用手可触知,指压不退色,与非炎症性紫瘫容易区别。皮疹通常出现于下肢、臂部及背部,手及上臂也很常见,但面部及前胸部少见。皮疹可自针尖至蚕豆大小不等。小皮疹往往没有症状,大皮疹或相互融合的皮疹则会有疼痛感。皮疹发作无规律,持续1一4周消退.可残留色索斑。约30%病人皮肤病变较严重,表皮坏死,形成溃疡,愈合后结痂。 摘自:《风湿免疫病300个怎么办?》唐福林主编,王天参编。

王天医生的科普号 2014年07月22日

2014年07月22日 8557

8557

0

0

0

0

-

过敏性血管炎是如何发病的?

过敏性血管炎有狭义和广义两种。前者称为典型过敏性血管炎,病人在发病前常有外源性抗原(外界因素)所引起的过敏反应。这些外源性抗原通常为血清制品、药物或某些化学物质。典型过敏性血管炎由外源性抗原所引起。这些外源性抗原大致包括3类:①药物:主要是青霉素及其衍生物,磺胺类药物,还有阿司匹林、非那西汀及碘剂。②化学物质:包括杀虫剂、除草剂和是有知己。③体外蛋白质:如蛇毒血清及各种脱敏剂。这3类过敏原中,以药物最为常见。典型过敏性血管炎的发作与药剂量大小和疗程长短无关。该病也可以是感染、肿瘤、其他弥漫性结缔组织病及冷球蛋白血症的症状之一,但原发性病例也不少见。病人多未成年人,以皮肤表现为主。广义的过敏性血管炎之临床表现和病理改变与狭义的或典型过敏性血管炎相似,但引起过敏反应的抗原可以是外源性的,也可以使内源性(体内因素)的,还有可能找不出明确的致敏原。病人可以是幼年,也可以是成人。如果从这一角度出发,过敏性血管炎实质上为一临床综合征,包括多种疾病:第一类为典型过敏性血管炎;第二类为费典型过敏性血管炎,包括过敏性紫癜、荨麻疹血管炎、血清病、混合性冷球蛋白血症等。 外源性抗原进入人体后,刺激机体产生相应抗原,抗原和抗体反应形成免疫复合物,沉积在微动脉、微静脉和毛细血管,激活体内参与炎症反应的各系统,在免疫复合物沉积的部位发生炎症反应导致血管壁纤维素样坏死,出现各种各样的临床表现,如皮肤血管壁坏死、破裂,血液流出基于皮下出现紫癜。 摘自:《风湿免疫病300个怎么办?》唐福林主编,王天参编。

王天医生的科普号 2014年07月22日

2014年07月22日 8037

8037

0

0

0

0

-

什么是过敏性血管炎?

顾名思义,过敏性血管炎是一种由过敏因素引起的一种血管炎性疾病,这是最常见的血管炎。其引起过敏的“过敏因素”称为“抗原”。它常为人体接触的外界物质,我们称之为“外源性抗原”。多数病人血清中可发现循环免疫复合物,并在血管受损部位有免疫球蛋白和(或)补体沉积,因而推测其发病是由免疫机制介导的过敏反应。本病一般只限于体表部分,主要侵犯微动脉、微静脉及毛细血管,其特征为真皮小动脉、毛细血管和(或)小静脉有多核或单核白细胞侵润。病理改变为血管壁纤维素样坏死,血管周围大量中性粒细胞侵润,白细胞破碎、红细胞外渗、管腔血栓形成,故常称为坏死性白细胞破碎性血管炎。其病情有自限性,多数病人治疗后的状况良好。 摘自:《风湿免疫病300个怎么办?》唐福林主编,王天参编。

王天医生的科普号 2014年05月27日

2014年05月27日 11735

11735

2

2

2

2

-

皮肤起疹子,久治不愈到底怎么回事?

皮肤起疹子到底怎么回事?看看下文,可能有所帮助。一、概述很多风湿性疾病都可出现皮疹,临床上较常见的皮疹包括红斑(erythema)、结节(nodule)和紫癜(purpura)。这些皮肤损害不仅是疾病的重要组成部分,而且由于皮肤改变在体表容易被发现,常常成为提示疾病诊断、尤其是早期诊断的线索或依据。仔细研究皮疹的出现时间、发生部位、皮疹特点、相关体征、伴随症状及实验室检查,往往有助于疾病的鉴别诊断。二、发生机理红斑是由于皮肤血管扩张、充血和局部血容量增加所致,可分为两炎:炎症性红斑是由于感染、化学或物理性刺激使真皮内血管暂时性扩张而使皮肤呈现红色,用指压迫时,红色可变淡或完全消失,手指放开后又恢复原状;非炎症性红斑则是由于血管运动神经的功能异常,引起血液循环障碍,使毛细血管扩张、充血,部分非炎症性红斑可由先天性血管异常所致。结节为可见的隆起性皮损,是可触及的圆形或椭圆形的局限性实质性损害。结节的发生有的系皮肤的炎症反应,有的是非炎症性的组织增生。结节直径>0.5cm,大小、形状、颜色不一。结节位于真皮深层及皮下组织中,有时仅稍高出皮肤表面,有的结节可发生坏死形成溃疡而遗留瘢痕。紫癜是指红细胞外渗出血管,在皮肤、粘膜内形成的出血点。紫癜一般为3~5mm大小,皮疹与皮面起平或稍隆起,一般为紫色。紫癜是由于机体出凝血机制障碍所致。三、常见病因主要有弥漫性结缔组织病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、皮肌炎、干燥综合征等),系统性血管炎(如结节性多动脉炎、白塞病、川崎病等),与感染相关的疾病(如成人斯蒂尔病、结节性红斑、Lyme病等)以及痛风、复发性结节性非化脓性脂膜炎、结节性脂肪坏死和药疹等。四、伴随症状皮疹伴有全身多系统受累者,并查见特异性自身抗体见于弥漫性结缔组织病如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、皮肌炎、干燥综合征等;皮疹出现前如有感染病史,见于与感染相关的疾病如成人Still病、结节性红斑等;皮疹伴外周血和骨髓检查异常者见于血液病如特发性血小板减少性紫癜;皮疹与用药有关者见于药疹。五、鉴别要点(一)红斑1.系统性红斑狼疮 约有30%~60%的系统性红斑狼疮患者可出现其特征性皮损即颊部蝶形红斑。皮疹往往突然出现,最初位于颊部,为小片状绿豆至黄豆大小的水肿性斑块,呈淡红、鲜红或紫红色,逐渐增多扩大至鼻梁。当鼻梁与双侧颊部皮疹相融合时,则形成蝴蝶样斑或蝙蝠翅膀样斑,即俗称的“蝴蝶斑”。有些患者颊部红斑形状不规则,可伴有表面糜烂、渗出、鳞屑和结痂。颊部红斑可持续数小时、数天或数周,通常易复发。皮疹一般可完全消退而不留痕迹,也可在皮疹部位出现色素沉着或不同程度的毛细血管扩张。皮疹广泛者可发展至前额、下颌、耳、颈前三角区和四肢。系统性红斑狼疮是一种具有多系统损害及多种自身抗体的自身免疫病,除了皮肤损害表现外,还具有诸如发热、脱发、关节痛或关节炎、肾炎、浆膜炎、血细胞减少及中枢神经系统损害等临床表现。2.皮肌炎 典型皮损发生于面部,特别是眼睑、上颊部、额部和颞部。为对称性水肿性红斑,可有毛细血管扩张。面部以眼睑为中心特殊的水肿性淡紫红色斑为皮肌炎特征表现。面颊部、颈部和上胸“V”字区及后肩与颈部等暴露部位的皮疹最初表现平坦,之后平面逐渐升高并出现水肿性紫红斑,日光照射后加重。与系统性红斑狼疮不同,皮肌炎面颊部皮疹可累及鼻唇沟。随着病情的进展,皮疹逐渐消退,出现网状斑、色素沉着、皮肤萎缩及皮肤异色病。3.白塞病 以复发性口腔及生殖器溃疡、虹膜炎为特征性表现,可累及皮肤、关节、心血管、胃肠道、神经系统及泌尿系统。在粘膜损害(复发性口腔溃疡及外阴溃疡)发生后,半数以上病人出现结节性红斑,常分布于小腿,红斑呈对称性,周围有较宽红晕,直径0.5~5cm大小,高出皮面,少数可融合成片。局部发红发热,有触痛,1~6周后可自然消退,但易复发。4.结节性多动脉炎 多见于青年男性,结节以下肢多见,直径0.5~2cm,一般比其它下肢结节性疾病的结节小,数目不定。多发于足、小腿及前臂,偶发于躯干、面部、头皮及肩部。两侧发生,但不对称。结节为单个或成群,成群的结节多在网状青斑处发生。结节质硬,易触到,表面淡红色或鲜红色,常有压痛及自发痛。结节可沿血管发生,持续1周或更久而消失。5.结节性红斑 是一种多见的主要对称分布于小腿的炎性结节性疾病,可能与结核杆菌、链球菌、真菌或药物引起的变态反应有关。多见于青年女性,好发于春秋季节。皮损为痛性红色结节,豌豆到胡桃大小,微隆起,表面发亮,有明显压痛。结节初起呈鲜红色,以后逐渐转为暗红色、黄绿色以至消失,多不发生溃疡。发疹之前或同时可伴发热及关节痛,常有踝部水肿。病程一般为2~6周,容易复发。根据小腿胫前对称性、疼痛性红斑结节以及组织病理变化,容易诊断。主要应与硬红斑相鉴别,后者起病慢,结节主要位于小腿屈面,为暗红色,核桃大小,质硬,可破溃形成溃疡。6.成人斯蒂尔病 是以高热、一过性皮疹、关节炎(痛)和白细胞升高为主要表现的综合征。其皮疹为弥漫性充血性红色斑丘疹,有时伴有轻度瘙痒,一般分布于颈部、躯干和四肢伸侧。皮疹呈多形性,还可表现为荨麻疹、结节性红斑、猩红热样红斑、多形性红斑或出血点。皮疹多在傍晚发热时出现,并随热退后消失,呈一过性,消退后可留有色素沉着。对出现高热、一过性皮疹、关节炎和白细胞及中性粒细胞升高的患者,在排除感染、其他明确的风湿病、恶性肿瘤等之后可考虑诊断为成人Still病。7.药疹 是因服用某种药物而引起的皮疹,常累及皮肤和黏膜,并伴全身症状,重者可累及内脏各系统。皮疹一般较重,色鲜红;起初散在,但很快融合成片,并可遍布全身;病人一般情况较好,精神状态与皮疹表现不一致;药疹多于1~2周后消退,可留下特征性的紫褐色斑。药疹的诊断主要是通过询问用药史,了解用药与皮肤发疹的关系,过去有无药物过敏史,并排除一般皮肤病和传染性疾病后作出诊断。(二)结节1.类风湿关节炎 约20%~30%的类风湿关节炎患者可出现类风湿结节。其特点是半球形隆起性皮下结节,大小不等,2~2.5cm或更大。质硬如橡皮,一般无压痛。可与皮肤粘连或不粘连。常位于关节的隆突部位,好发于前臂伸侧,特别是肘部。任何皮下部位,尤其是易受损伤的部位如膝、踝、足、臀、头皮和背部均可受累。结节常持续存在,一般不破溃或感染。类风湿结节多发生于活动期、晚期和有严重全身症状的类风湿关节炎患者。2.痛风 是嘌呤代谢紊乱致尿酸生成增多或排泄减少引起的疾病,以高尿酸血症、反复发作的急性单关节炎、痛风石沉积、痛风性肾病为主要特征。以皮下结节形式出现的主要为痛风石,其形成的典型部位在耳轮,也常见于第一跖趾关节、腕、膝、肘等处,小的如芝麻大小,大的如鸡蛋。痛风结节初起质软,随着纤维增生质地越来越硬,在关节附近容易磨损处的结节表皮菲薄,易破溃形成瘘管,有白色糊状物排出。结节发生时间长而变硬,若钙化和纤维化时,则不能变小或消失。3.风湿热 多见于风湿热的重症病例,发生率约10%~30%,是风湿活动的特异性皮肤表现。该结节比类风湿关节炎的结节小而透明,直径2~5mm,大的可达1~2cm,数个到数十个不等,可隆起于皮肤,呈皮肤色,坚硬、不痛,与皮肤不粘连。多位于关节伸侧的皮下组织,尤其在肘、膝、腕、枕或胸腰椎棘突处。4.复发性结节性非化脓性脂膜炎 好发于中年女性,其皮肤表现主要为成批出现的大小不等的红斑样皮下结节和斑块,中等硬度,常与皮肤粘连,活动度小,有明显的触痛和自发痛。好发于四肢尤其是大腿部,其次是躯干、上臂、面部、胸部和臀部。经数周后结节可消退,留有凹陷和色素沉着,偶有少数结节脂肪坏死伴有皮肤坏死、破溃。皮损的发展与发热、乏力、消瘦、恶心、呕吐、腹痛和关节痛相关。5.硬红斑 可分为两种。①Bazin硬红斑:皮损开始时常在小腿屈面皮肤深层发生豌豆大到指头大的硬结,数个或数十个不等。数周后结节增大与皮肤粘连,炎症波及皮肤,而皮肤略微高起呈暗红色至紫蓝色的斑块,境界不清,固定而质硬。患者自觉局部有不同程度的触痛、胀痛及烧灼感。结节可自行消退,并留有红褐色色素沉着。有时结节互相融合成更大的斑块,有些结节可软化破溃而形成边缘不整的深溃疡。②Whitfield硬红斑:好发于中年妇女的下肢,多有循环不良,在夜晚时出现下肢疼痛及踝部水肿,两下肢成批出现痛性结节,但不破溃,呈慢性经过。(三)紫癜1.特发性血小板减少性紫癜 是一免疫介导所致血小板破坏增多而引起的出血性疾病,是临床上比较多见的疾病。主要特点为皮肤黏膜出现瘀点、紫癜,以四肢为主;出血症状以鼻衄、皮下出血、齿龈出血及月经过多为多见。急性型多见于儿童,发病急骤,黏膜与皮肤出血较重,发病前常有病毒感染史。白细胞轻度增多,据此可与脾功能亢进鉴别。出血多于几天至几周内停止,绝大多数可自然缓解。慢性型主要见于成人,病程长且易反复发作,很难自然缓解。紫癜以下肢为多,女性病人常以月经过多而起病,有的病例是因齿龈出血而由口腔科首先发现。颅内出血是特发性血小板减少性紫癜的严重并发症,但不常见。2.过敏性紫癜 本病实际上属于非典型过敏性血管炎,其表现特征为非血小板减少性紫癜,伴或不伴有关节损害、痉挛性腹部绞痛、胃肠道出血和肾脏病变。首发症状以皮肤紫癜最常见,表现为紫红色、大小不等、略高于皮面的瘀点或瘀斑,可融合成片,严重者出现水疱,进一步可发展成中心性坏死、溃疡和结痂性皮疹。以肢体的伸侧和臀部紫癜为多见,多在下肢先出现,呈对称性分布,分批出现,反复发作。除紫癜外,常合并荨麻疹、血管神经性水肿或多形性红斑。根据患者分批和反复发作的可触及的紫癜性丘疹和瘀斑,伴或不伴胃肠道或关节炎等症状,血小板计数正常,可以确诊。3.过敏性血管炎 可出现多种皮肤表现,主要有红斑、紫癜、荨麻疹、丘疹、瘀斑、浅表结节和溃疡等损害,但其特征性表现是紫癜性斑丘疹,鲜红色至紫红色,压之不褪色。紫癜及紫癜性斑丘疹上可发生血疱、坏死及溃疡,有的发展为真皮结节。皮疹小的1mm,大的可达数cm。有些皮损如多形性红斑样皮疹,表现为红斑边缘形成一圈环状紫癜。皮疹好发于下肢及踝部,但也可以发生于背、臀部,常呈对称性分布。皮疹吸收后留有色素沉着或萎缩性瘢痕。有的丘疹可互相融合,并继续向四周扩展成大片损害,且多见于膝、肘及手部。4.干燥综合征 主要侵犯外分泌腺尤其是泪腺和唾液腺,主要表现为口干、眼干,也可出现乏力、低热、皮疹及其他系统性损害。其中皮肤因汗腺分泌减少而出现干燥、瘙痒、脱屑及苔癣样变,其他皮肤损害的表现主要为紫癜样皮疹,为高球蛋白血症引起的非血小板减少性紫癜,多为下肢的米粒大小的出血性皮疹,可自行消退且留有色素沉着。5.变应性肉芽肿性血管炎 为主要累及中、小动脉的系统性坏死性血管炎,主要受累器官有肺、心、肾、皮肤和外周神经,特点是伴发哮喘、嗜酸性粒细胞增高,轻度发热等。皮肤病变包括出血性皮疹,小者为瘀点,大者可为广泛瘀斑,有时伴有坏死。出血性病变一般为可触性,常出现类似于过敏性紫癜的荨麻疹。皮疹常见于四肢伸肌和屈肌表面,尤其是肘部伸肌处,其次是指(趾)处。皮疹直径一般在2mm~2cm,颜色鲜红至紫红,部分皮疹中央结痂,形成溃疡,皮疹质地较硬,有触痛,病变极少融合。位于头部的皮疹常不活动。多数皮疹消退较快,不留瘢痕。

管剑龙教授讲座、答疑直播 2011年08月21日

2011年08月21日 44680

44680

1

1

1

1

相关科普号

李军友医生的科普号

李军友 副主任医师

兰州大学第二医院

皮肤科

8164粉丝199.6万阅读

王建明医生的科普号

王建明 主任医师

中日友好医院

中医风湿病科

631粉丝8.6万阅读

陈亚敏医生的科普号

陈亚敏 副主任医师

贵州省第二人民医院

外科

10粉丝1万阅读

-

推荐热度5.0骆肖群 主任医师复旦大学附属华山医院 皮肤科

推荐热度5.0骆肖群 主任医师复旦大学附属华山医院 皮肤科特应性皮炎 25票

过敏性紫癜 7票

硬皮病 5票

擅长:治疗痤疮、银屑病、皮炎湿疹、荨麻疹、白癜风、脱发等皮肤病,SLE等结缔组织疾病和自身免疫性大疱病如天疱疮和类天疱疮等。 -

推荐热度5.0弓娟琴 主任医师中国医学科学院皮肤病医院 皮肤科

推荐热度5.0弓娟琴 主任医师中国医学科学院皮肤病医院 皮肤科特应性皮炎 13票

痤疮 11票

脱发 9票

擅长:常见皮肤病及疑难皮肤病的诊断和治疗,尤其擅长毁容性皮肤病、过敏性及免疫性皮肤病,如激素依赖性皮炎、玫瑰痤疮、痤疮、白癜风、脱发、荨麻疹、湿疹、特应性皮炎、银屑病、红斑狼疮、硬皮病等。 -

推荐热度5.0张风肖 主任医师河北医科大学第一医院 风湿免疫科

推荐热度5.0张风肖 主任医师河北医科大学第一医院 风湿免疫科类风湿性关节炎 29票

红斑狼疮 15票

干燥综合征 13票

擅长:擅长于类风湿关节炎、风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病(牛皮癣)关节炎、炎性肠病关节炎、反应性关节炎、骨关节炎、痛风、系统性红斑狼疮、干燥综合征、皮肌炎、硬皮病、大动脉炎、血管炎、白塞病、成人斯蒂尔病、骨质疏松、回纹风湿症(复发性风湿病)、各种急慢性关节肿痛、腰腿痛、结节性红斑、脂膜炎、雷诺现象、免疫相关异常妊娠、难治性(皮肤、黏膜、眼部)免疫相关病症、长期不明原因的发热、免疫功能低下、怕风怕冷、四肢发凉等常见病和疑难病症的诊断和治疗。