精选内容

-

利妥昔单抗联合硼替佐米治疗自身免疫性溶血性贫血的经验分享

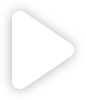

北京协和医院血液内科团队开展的一项前瞻性临床研究发现,对于复发/难治性温抗体型自身免疫性溶血性贫血,采用利妥昔单抗联合硼替佐米治疗起效快,安全性良好,可以显著减少患者对于激素的依赖。近日,该研究成果发表在中科院1区杂志AmericanJournalofHematology(IF:10.1)上。本研究得到了中央高水平医院临床科研专项等项目的支持。自身免疫性溶血性贫血(AIHA)是一种由自身抗体导致红细胞破坏增加引起的贫血,其中以温抗体型(wAIHA)为主。因重度贫血、配血困难,复发和难治性wAIHA往往危及患者生命,长期免疫抑制治疗会增加感染风险,也会带来较大的医疗和经济负担。利妥昔单抗清除自身反应性B细胞已广泛应用于自身免疫性疾病,尤其是wAIHA,但起效较慢,而且只有约50%的患者可以长期稳定。硼替佐米靶向清除产生自身抗体的浆细胞及长生存浆细胞。抗B细胞和抗浆细胞联合治疗预期可以更快起效,且进一步提高有效率。陈苗教授采用利妥昔单抗联合硼替佐米治疗了30例复发/难治性wAIHA患者,在治疗开始第0天采取利妥昔单抗500mg单次静脉输注,在治疗第1、4、8、11天,分别皮下注射硼替佐米1.3mg/m²。3个月后重复这一疗程,有效者每3个月静脉输注一次利妥昔单抗500mg,维持治疗至2年。研究结果显示,在首次联合治疗后,86.7%的患者获得了应答,中位时间为15天。6个月时,总有效率达到80.0%,完全缓解率56.7%。86.7%的患者入组时合并使用糖皮质激素,中位剂量相当于泼尼松50 mg/日,6个月时,23.3%患者完全脱离糖皮质激素,76.7%仍服用,但中位剂量低至5 mg/日。入组前4周,43.3%患者需要输血,入组后4周内,仅2例患者需要输血支持。中位随访22个月,完全缓解率上升为63.3%,死亡率10.0%。5例患者(占起效患者的20.8%)复发,预计24个月无复发生存率为76.0%。最常见的不良反应是肺部感染、发热、血小板减少症、恶心和带状疱疹。该研究表明,对于难治/复发性wAIHA,利妥昔单抗联合硼替佐米治疗与目前推荐的二线方案利妥昔单抗单药疗效相当,明显减少了糖皮质激素的使用,且起效更快,更适合重症溶血患者。利妥昔单抗的维持治疗降低了复发风险。自身免疫性溶血性贫血疾病异质性大,往往表现为慢性复发性病程,患者反复发作,急性重度贫血、感染风险高。北京协和医院开展了多项针对AIHA的临床试验,探索不同治疗方案的适应症及疗效影响因素,根据患者特征给予个体化调整治疗方案,以期实现快速纠正贫血、长期稳定的目标。

陈苗医生的科普号

陈苗医生的科普号 2025年02月01日

2025年02月01日 269

269

0

0

3

3

-

中国成人自身免疫性溶血性贫血诊疗指南(2023年版)

摘要自身免疫性溶血性贫血(autoimmunehemolyticanemia,AIHA)是由于机体免疫功能紊乱、产生自身抗体、红细胞破坏加速(溶血)超过骨髓代偿时发生的贫血。目前国内尚无AIHA流行病学的数据,国外资料显示AIHA的年发病率为(0.8~3.0)/10万[1-2]。其发病机制尚未完全明确。自身抗体的产生涉及免疫系统的多个环节:①内源性红细胞和外源性/环境抗原的交叉反应而产生的分子模拟(交叉抗原和整合抗原);②受后天因素(感染、恶性肿瘤、药物等)影响,自身抗原结构改变(突变抗原和错误抗原),抗原呈递失调,从而产生自身抗体;③B细胞和T细胞功能障碍,包括调节性T细胞数量减少和其他T细胞异常,常见于免疫缺陷病、自身免疫病和淋巴增殖性疾病[2]。④病原微生物的线粒体DNA可以与红细胞膜表面TLR9结合,改变膜结构,降低CD47表达,激活红细胞吞噬程序,并激活固有免疫反应[3]。自身免疫性溶血性贫血(autoimmunehemolyticanemia,AIHA)是由于机体免疫功能紊乱、产生自身抗体、红细胞破坏加速(溶血)超过骨髓代偿时发生的贫血。目前国内尚无AIHA流行病学的数据,国外资料显示AIHA的年发病率为(0.8~3.0)/10万[1,2]。其发病机制尚未完全明确。自身抗体的产生涉及免疫系统的多个环节:①内源性红细胞和外源性/环境抗原的交叉反应而产生的分子模拟(交叉抗原和整合抗原);②受后天因素(感染、恶性肿瘤、药物等)影响,自身抗原结构改变(突变抗原和错误抗原),抗原呈递失调,从而产生自身抗体;③B细胞和T细胞功能障碍,包括调节性T细胞数量减少和其他T细胞异常,常见于免疫缺陷病、自身免疫病和淋巴增殖性疾病[2]。④病原微生物的线粒体DNA可以与红细胞膜表面TLR9结合,改变膜结构,降低CD47表达,激活红细胞吞噬程序,并激活固有免疫反应[3]。为进一步规范和提高我国AIHA的诊治水平,中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组在国内外AIHA诊治指南和共识[4,5,6,7]的基础上,制订本指南。一、AIHA诊断标准和分型1.诊断标准:①血红蛋白水平达贫血标准;②血结合珠蛋白降低(<250mg/L)、血总胆红素升高(≥17.1μmol/L,以非结合胆红素升高为主)、血乳酸脱氢酶升高且网织红细胞百分比>4%或绝对值>120×109/L;③检测到红细胞自身抗体。2.分型:(1)依据病因明确与否,分为继发性和原发性两类。(2)依据自身抗体与红细胞结合所需的最适温度分为温抗体型(wAIHA)、冷抗体型(cAIHA)和温冷抗体混合型(mAIHA)。①wAIHA:自身抗体为IgG型和(或)C3d型(极少数情况下为IgA型),冷抗体阴性或弱阳性(<1∶32)。②cAIHA:包括冷凝集素病(coldagglutinindisease,CAD)、冷凝集素综合征(coldagglutininsyndrome,CAS)及阵发性冷性血红蛋白尿症(paroxysmalcoldhemoglobinuria,PCH)。CAD:自身抗体为C3d型(IgG型阴性或者弱阳性),并且冷凝激素(CA)≥64(外周血或骨髓可以存在克隆性B淋巴细胞增殖,但没有恶性肿瘤的相关临床症状,影像学没有恶性肿瘤的证据)。CAS:自身抗体为C3d型(IgG型阴性或者弱阳性),并且CA≥64。患者存在明确相关疾病,如感染、自身免疫病、B细胞淋巴瘤(伴有临床症状或影像学异常)或其他肿瘤。PCH:自身抗体为Donath-Landsteiner型。③mAIHA:温抗体和冷抗体均阳性。(3)依据红细胞自身抗体检测结果,分为自身抗体阳性型和自身抗体阴性型。自身抗体阴性型AIHA临床符合溶血性贫血,除外其他溶血性贫血而免疫抑制治疗有效。二、AIHA特异性检查和常规检查1.特异性检查:(1)红细胞自身抗体检查:①直接抗人球蛋白试验(directantiglobulintest,DAT)检测被覆红细胞膜自身抗体,温抗体自身抗体与红细胞最佳结合温度为37℃,冷抗体自身抗体与红细胞最佳结合温度为0~5℃。②间接抗人球蛋白试验(indirectantiglobulintest,IAT)检测血清中的游离抗红细胞膜抗体。③CA试验检测血清中CA,CA是IgM型冷抗体,与红细胞最佳结合温度为0~5℃。④冷热溶血试验检测冷热双相溶血素(D-L抗体),D-L抗体是IgG型冷热溶血素,在0~4℃时与红细胞结合,并吸附补体,但并不溶血;在30~37℃发生溶血。(2)病因学检查:无基础疾病者诊断为原发性AIHA,有基础疾病则为继发性AIHA(表1)。表1.继发性自身免疫性溶血性贫血常见病因2.常规检测项目:(1)血常规及分类、血涂片、网织红细胞计数、肝肾功能(含胆红素及分类)、乳酸脱氢酶。(2)免疫全项(含抗核抗体,抗dsDNA抗体和IgG、IgA和IgM)、风湿抗体(含类风湿因子)、抗磷脂抗体、血清蛋白电泳、免疫固定电泳。有条件单位可检测B、T细胞亚群及相关细胞因子。(3)HBV、HCV、HIV、EB病毒(EBV)、巨细胞病毒(CMV)、细小病毒B19和肺炎支原体。(4)全身浅表淋巴结B超、胸部、腹部、盆腔CT。(5)骨髓细胞形态学、骨髓病理、淋巴细胞免疫表型。三、AIHA治疗治疗指征:症状性贫血。如无特殊情况,推荐HGB<100g/L进行治疗。AIHA的治疗主要分对症支持治疗(包括成分输血、清除溶血产物、保护重要脏器、支持造血、控制危险因素如感染和血栓等)和控制溶血治疗(糖皮质激素、免疫抑制剂、化疗、靶点治疗、细胞治疗等)两大部分。继发性AIHA的治疗还应包括原发病的治疗。1.对症支持治疗:(1)红细胞成分输血:①应尽量避免或减少输血。AIHA由于存在自身抗体,交叉配血难度增加,同种抗体致溶血性输血反应的危险增大。②输血时机应根据贫血程度、有无明显症状、发生快慢而定。对于急性溶血性贫血患者,出现严重症状时能排除同种抗体者须立刻输注红细胞。对于慢性贫血患者,HGB在70g/L以上可不必输血;HGB在50~70g/L时如有不能耐受的症状可适当输血;HGB在50g/L以下时应输血。③抢救时不强调应用洗涤红细胞。④cAIHA患者红细胞输注时应注意保温。配血困难情况的处理:检测自身抗体抗ABO、Rh血型特异性,对供者进行选择及交叉配血试验。交叉配血不完全相合时,选用多份标本交叉配血中反应最弱的输注。缓慢滴注,密切观察有无输血反应。输血前加用糖皮质激素可减少输血反应的发生并减轻输血反应程度。(2)清除溶血产物和保护重要脏器功能:碱化利尿、利胆去黄,并注意电解质平衡。急性重度溶血发作常规治疗效果欠佳可行血浆置换术(条件允许情况下,推荐首选白蛋白)。对于cAIHA应注意置换液体的保温(有条件者可使用专业恒温设备)。(3)支持造血:促红细胞生成素(EPO)能促进红系造血恢复,升高血红蛋白水平,改善贫血。尤其是网织红细胞正常或者减低、血EPO水平正常或轻度升高者,EPO疗效较好[8]。合并血栓者慎用。雄激素可以促进内源性EPO的产生和释放,也可选择性应用。(4)感染的预防和治疗:AIHA自身免疫紊乱、糖皮质激素和免疫抑制剂治疗、脾切除等都会明显增加感染(尤其是致命重度感染)的概率。急性溶血发作、脾切除、长期重度免疫抑制患者应注意感染的预防。有条件者可以接种相关疫苗。一旦感染,应积极寻找感染灶和病原体,有针对性抗感染治疗。(5)血栓的预防:11%~20%AIHA患者发生血栓,血栓事件发生率明显高于年龄性别匹配的正常人群(aHR=6.3)[9],包括肺栓塞、深静脉血栓、脾栓塞、脑卒中和心肌梗死等。血栓的危险因素包括急性溶血发作、卧床、发热、高龄、既往血栓病史、易栓症、创伤或外科手术、呼吸衰竭、心力衰竭感染等。合并高危因素患者常规应用抗凝治疗预防血栓的发生,常用药物包括低分子肝素或口服抗凝药。2.wAIHA的治疗:(1)一线治疗:糖皮质激素±利妥昔单抗。①糖皮质激素:推荐在无糖皮质激素使用禁忌情况下应用。按泼尼松计算,剂量为0.5~1.5mg·kg-1·d-1,可以根据具体情况换算为地塞米松、甲泼尼龙等静脉输注。糖皮质激素用至红细胞压积>30%或者HGB>100g/L后应考虑减量。若使用推荐剂量治疗3~4周仍未达到上述疗效,建议考虑二线用药。急性重型AIHA可能需要使用100~200mg/d甲泼尼龙10~14d才能控制病情。图1.成人温抗体型自身免疫性溶血性贫血诊治流程图图2.成人冷抗体型自身免疫性溶血性贫血(cAIHA)诊治流程图有效者泼尼松剂量在4周内逐渐减至20~30mg/d,以后每月递减(减少2.5~10.0mg/d),在此过程中严密检测HGB水平和网织红细胞绝对值变化。泼尼松剂量减至5mg/d并持续缓解2~3个月,考虑停用糖皮质激素。激素耐药:泼尼松1mg/kg及以上剂量,治疗3周无效。激素依赖:需要泼尼松10mg/d以上剂量才能维持疗效。②糖皮质激素联合利妥昔单抗:目前有两个随机对照临床试验证实糖皮质激素联合利妥昔单抗一线治疗wAIHA疗效高于单用糖皮质激素,不良反应没有增加。第一个临床试验纳入64例wAIHA患者,随机分为单用泼尼松组和泼尼松联合利妥昔单抗组,利妥昔单抗375mg·m-2·d-1,每周1次,连续4周。联合组12个月的有效率明显高于单药组(75%和36%),36个月无复发生存率也明显高于单药组(70%和45%)[10]。第二个临床试验采用固定剂量利妥昔单抗(1000mg,d1、15)联合泼尼松一线治疗wAIHA,12个月和24个月的有效率都明显优于泼尼松单药(75%和31%、63%和19%)[11]。对于重度贫血或不适合大剂量糖皮质激素的AIHA患者,一线治疗可以选择糖皮质激素联合利妥昔单抗的方案。(2)二线治疗:糖皮质激素治疗无效、复发、不耐受和依赖的患者都可以进行二线治疗。二线治疗的首选方案是利妥昔单抗。如果一线治疗应用糖皮质激素联合利妥昔单抗无效或者短期内(<12个月)复发患者,直接进入三线治疗。利妥昔单抗:利妥昔单抗二线治疗wAIHA的有效率79%左右[12]。利妥昔单抗的应用剂量有三种方案:标准剂量、固定大剂量和小剂量。标准剂量方案:利妥昔单抗375mg·m-2·d-1,第1、8、15、22天,共4次[12,13,14,15]。固定大剂量方案:利妥昔单抗1000mg/d,第1、15天,共两次[11]。小剂量方案:利妥昔单抗100mg/d,第1、8、15、22天,共4次[16,17,18]。目前标准剂量的临床试验数据最多,三个剂量方案有效率和不良反应无明显差异。利妥昔单抗的并发症包括感染、进行性多灶性白质脑病等,监测B淋巴细胞和免疫球蛋白水平可以指导控制。HBV感染患者应在抗病毒药有效控制并持续给药的情况下使用利妥昔单抗。(3)三线治疗:三线治疗有脾切除和细胞毒性免疫抑制剂等。①脾切除:对于难治性wAIHA,可考虑脾切除,有效率70%左右,完全缓解(CR)率为40%。尚无指标能预示脾切除的疗效。脾切除后感染发生率增加,尤其是致命重度感染的发生率明显增加,有条件的患者脾切除2周前可行疫苗接种(流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎球菌)。其他并发症有静脉血栓、肺栓塞、肺动脉高压等[19,20]。②免疫抑制剂:最常用的有环孢素A、西罗莫司、硫唑嘌呤、霉酚酸酯等,一般有效率为40%~60%,多数情况下仍与糖皮质激素联用。环孢素A治疗AIHA已经较广泛应用,多以3mg·kg-1·d-1起给药,维持血药浓度(谷浓度)不低于150~200μg/L。环孢素A不良反应有齿龈/毛发增生、高血压、胆红素增高、肾功能受损等。由于环孢素A需要达到有效血药浓度后才起效,建议初期与糖皮质激素联用[21,22,23]。西罗莫司:对于难治/复发、实体器官移植或造血干细胞移植后或肾功能差的AIHA患者疗效较好,常用剂量1~2mg/d,不良反应有高脂血症、血小板减少、口腔溃疡等。硫唑嘌呤:常用剂量为2~2.5mg·kg-1·d-1,不良反应包括骨髓抑制和肝脏毒性等,建议50mg/d小剂量起始,耐受情况下,逐渐加到常用剂量。霉酚酸酯:有效率报道不一,为25%~100%。建议500mg每日两次起始。可加至1000mg每日两次。不良反应包括头痛、恶心、腹泻等。(4)其他治疗药物环磷酰胺:口服环磷酰胺常用剂量为50~100mg/d,静脉环磷酰胺剂量为每次500~1000mg。有效率为50%~70%。起效时间为2~6周。常见不良反应包括骨髓抑制、感染、继发肿瘤、致畸性、不孕、泌尿系毒性等。多用于重症,伴有结缔组织病或淋巴细胞增殖性疾病(LPD)。达那唑:常用剂量为200mg,每天3次。多需与糖皮质激素联用,有效率为50%~70%。常见不良反应包括肝脏毒性、男性化、前列腺肿瘤等。硼替佐米:硼替佐米常用剂量为1.3mg·m-2·d-1每周1次连续4次或第1、4、8、11天给药。有效率为31%~75%。主要不良反应包括神经毒性、骨髓抑制、腹泻、便秘等。(5)继发性wAIHA①慢性淋巴细胞白血病(CLL)相关wAIHA:根据CLL分期确定治疗方案。无CLL治疗指征者,治疗同原发性wAIHA;有CLL治疗指征者,选用CLL治疗方案。少数患者CLL治疗过程中会出现溶血加重,可联合糖皮质激素,必要时CLL药物减量或停药。待溶血控制后,再缓慢加用CLL治疗药物。常用药物包括利妥昔单抗、布鲁顿激酶抑制剂(伊布替尼)、维奈克拉、苯达莫司汀及联合方案。②系统性红斑狼疮(SLE)相关wAIHA:治疗原则同原发性wAIHA。一线治疗是糖皮质激素;二线治疗包括利妥昔单抗、霉酚酸酯和硫唑嘌呤。③普通变异型免疫缺陷病(CVID)相关wAIHA:患者感染率高,尤其是应用糖皮质激素、免疫抑制剂和单克隆抗体如利妥昔单抗等后,容易发生严重感染,甚至危及生命。治疗过程中,推荐给与静脉免疫球蛋白升高免疫球蛋白水平。一线治疗可以选用糖皮质激素,一旦有效后,迅速减量停药。避免长期大量应用糖皮质激素。二线治疗推荐利妥昔单抗[24]。3.cAIHA的治疗(1)一线治疗:①利妥昔单抗单药:利妥昔单抗375mg/m2,每周1次,连续4次。有效率50%左右,但CR率较低(3%)。有效者HGB可升高40g/L。疗效持续时间少于1年[25]。复发后,再次应用多有效。不良反应多轻微。②利妥昔单抗联合苯达莫司汀:利妥昔单抗375mg/m2,第1天;苯达莫司汀70~90mg·m-2·d-1,第1、2天。28d为1个疗程。共4个疗程。有效率为71%,其中CR率为40%。CR者HGB升高44g/L,部分缓解(PR)者HGB升高39g/L。中位起效时间1.9个月。疗程持久,中位随访32个月,复发率仅9%。主要不良反应是粒细胞减少和发热等[26]。联合方案主要用于病情危重患者。(2)二线治疗:如果一线治疗方案是利妥昔单抗单药,无效和复发后,可以选择利妥昔单抗联合苯达莫司汀治疗。如果1年后复发,也可选择利妥昔单抗单药治疗。如果一线治疗方案是利妥昔单抗联合苯达莫司汀,无效和短期复发(1年内),可以选择临床试验或者伊布替尼。如果2年后复发,也可选择再次应用利妥昔单抗联合苯达莫司汀治疗[27]。伊布替尼:13例CAD/CAS患者应用伊布替尼(420mg/d)治疗,有效率为100%,其中12例CR,1例PR。HGB中位升高56g/L。全部患者3个月内脱离输血。多数患者1个月内起效,贫血和溶血减轻,雷诺现象缓解[28,29]。不良反应为轻度皮肤瘀斑、腹泻和皮疹等。利妥昔单抗联合氟达拉滨:利妥昔单抗375mg/m2,第1天;氟达拉滨25mg·m-2·d-1,第1~5天。四周为1个疗程,共4个疗程。有效率为76%,其中CR率为21%,PR率为55%。有效者HGB中位升高31g/L。中位起效时间4个月,中位疗效持续时间66个月。主要不良反应是骨髓抑制和感染等。联合治疗未发生单药氟达拉滨导致的wAIHA[30]。硼替佐米:硼替佐米常用剂量为1.3mg/m2,每周1次,连续4次。有效率为31%。主要不良反应包括神经毒性、骨髓抑制、腹泻、便秘等。(3)三线治疗:补体抑制剂,补体C1抑制剂苏替利单抗(Sutimlimab)[31]、C3抑制剂Pegcetacoplan和C5抑制剂依库丽单抗(Eculizumab)能迅速控制部分CAD/CAS患者溶血发作,改善贫血。(4)其他药物和治疗方法:静脉免疫球蛋白对部分AIHA患者有效。血浆置换对IgM型冷抗体效果较好(37℃时80%IgM型抗体呈游离状态),但对其他吸附在红细胞上温抗体效果不佳,且置换带入大量补体。(5)继发性cAIHA治疗:多数cAIHA是继发性,需要积极寻找原发疾病,原发疾病的治疗根据相关疾病的指征[32]。保温对于cAIHA非常重要。4.mAIHA的治疗mAIHA的病情重,容易复发。一线治疗推荐糖皮质激素联合利妥昔单抗。糖皮质激素单药治疗有效率70%左右,但疗效不持久,容易复发,67%的患者需要二线治疗[33]。5.PCH的治疗PCH多可自限。如果贫血症状明显,可以输血。输血时应注意保温。补体抑制剂对急性溶血可能有效。四、AIHA疗效标准1.痊愈:继发于感染者,在原发病治愈后,AIHA也治愈。无临床症状、无贫血、DAT阴性。CAS者CA效价正常。PCH者冷热溶血试验阴性。2.CR:临床症状消失,HGB水平和网织红细胞百分比均正常,血清胆红素、结合珠蛋白和乳酸脱氢酶水平正常。CAD患者CR标准还包括:检测不到克隆性B细胞和克隆性IgM。3.PR:HGB升高>20g/L,或者HGB恢复正常但溶血生化指标未完全正常(包括网织红细胞、结合珠蛋白、胆红素和乳酸脱氢酶),脱离输血至少7d。4.无效:未达到PR的标准。引自:中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组.中国成人自身免疫性溶血性贫血诊疗指南(2023年版)[J].中华血液学杂志,2023,44(01):12-18.

贾晋松医生的科普号

贾晋松医生的科普号 2024年12月09日

2024年12月09日 543

543

0

0

0

0

-

我是免疫性溶血性贫血,好治疗吗?需要住院多长时间

陈姣医生的科普号

陈姣医生的科普号 2023年03月17日

2023年03月17日 96

96

0

0

0

0

-

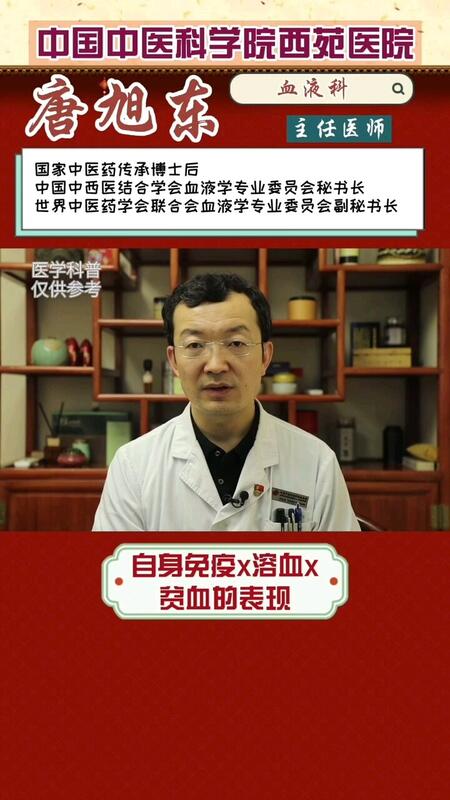

自身免疫性溶血性贫血的临床表现

唐旭东医生的科普号

唐旭东医生的科普号 2023年02月02日

2023年02月02日 139

139

0

0

2

2

-

自身免疫性溶血性贫血和免疫性血小板减少症疫苗接种

疫苗接种后,可以出现血液学相关不良反应。意大利的一项研究发现,新冠疫苗接种后,约10%的自身免疫性溶血性贫血和20%的免疫性血小板减少症患者观察到相应血常规指标下降,经使用糖皮质激素或调整原治疗方案后逐渐改善。因此,免疫功能紊乱类血液疾病,特别是血细胞减少者,有潜在的免疫相关疾病发生,原发疾病反复的风险。应在原发病控制及合并症稳定状态下,综合获益/风险评估,谨慎考虑疫苗接种。

何广胜医生的科普号 2022年12月12日

2022年12月12日 398

398

0

0

2

2

-

冷凝集素病(CAD)/冷凝集素综合症(CAS)

【概述】(1) 冷凝集素疾病是冷抗体型自身免疫性溶血性贫血(cAIHA)中的重要类型,临床表现为冷凝集素(CA)介导的溶血性贫血及周围循环症状,包括原发性冷凝集素病(CAD)和继发性冷凝集素综合征(CAS)。(2) 冷凝集素多为IgM抗体,可直接在血循环中发生凝集反应,是完全抗体。可结合补体,在28~31℃即可与红细胞反应,0~5℃表现为最大反应活性。(3) 继发者尚有原发病的相应表现,病毒感染所致者病程为自限性【分类】1 原发性冷凝集素病(1) 主要见于中老年(2) 冷凝集素是分子量为10000的19S巨球蛋白,在低温下可与红细胞结合,通常为IgM,属单克隆抗体。(3) 应密切随访,有可能为原发病的首发表现2 继发性冷凝集素综合症(1) B淋巴细胞增殖性疾病:华氏巨球蛋白血症/LPL、淋巴瘤、多发性骨髓瘤,表现为单克隆(2) 感染:支原体肺炎、传单,病毒感染主要见于青少年(3) 肿瘤(4) 风湿病 【溶血】(1) 溶血主要在血管内和肝内(吞噬)(2) 抗原抗体反应:l 抗体与成人红细胞上“I”抗原,新生儿和婴儿红细胞上的“i”抗原以及成人、婴幼儿都具有的“Pr‘’抗原发生抗原抗体反应l IgM抗体能使红细胞发生凝集,并使补体与红细胞结合。当红细胞在血循环中回到身体温度较高之处,抗体与红细胞脱离,补体仍留在红细胞表面。这些补体的活力可以停止在C3b(未激活)阶段而不发生溶血,在较少的情况下,补体可依次全部被激活,结果发生溶血。激活补体的最适宜温度为20℃~25℃。表面附有C3b的红细胞被肝脏中巨噬细胞吞噬而被消灭l 抗原抗体反应需温度低于37℃,在0~4℃时明显增强,可直接使红细胞凝集l 当抗体滴度高、暴露于冷环境过久,可能由于补体参与而造成红细胞膜破裂而溶血。【临床】1 三大临床表现(1) 高粘滞(2) 溶血(急/慢)(3) 原发病2 多呈慢性溶血经过(部分可急性血管内溶血),在寒冷季节病情加重,指端发绀、僵硬、疼痛常见3 冷敏感:手指、鼻尖、耳廓等在寒冷环境中发绀、麻木、疼痛、雷诺现象或遇冷发病4 多为血管内溶血,常有血红蛋白尿5 常有红细胞自凝集现象6 呼吸道感染诱发者:多起病急、重,自限性,一般3-4周即可恢复正常7 AIDS继发者常呈持续性8 肿瘤继发性多慢性【检查】1 冷凝集素试验:(1) 在病人血清或血浆中加入血型相同或O型的正常人红细胞,在31℃以下可见到红细胞凝集,在4℃~0℃最显著,将温度回升至37℃或31℃以上时,凝集又消失。可逆性的冷凝集现象可多次反复观察到。(2) 冷凝集素效价>1∶40为CAS(3) 最具诊断意义。2 DAT抗体(1) 几乎均为C3型3 Coombs试验1. 治疗(1) 注意保温、避免受寒(2) 治疗与温抗体AIHA同,单用皮质激素疗效不佳,与免疫抑制剂联用【治疗】1. 保温:首要治疗措施2. 输血:(1) 尽量避免(带入补体,加重溶血)(2) 配型l 常导致血型正反定型不一致,给血型鉴定和交叉配血鉴定带来干扰(3) 洗涤红细胞(4) 不宜冷冻状态下输注,预温至37℃(保温输注),室温下放置时间宜长,保温输血器材(5) 缓慢输注(缓慢升温至室温)(6) 采用大静脉输注3. 激素4. 烷化剂5. 联合方案(1) Pred+CTX(2) COP方案6. 美罗华7. 切脾无效

黄金波医生的科普号 2022年08月24日

2022年08月24日 1707

1707

0

0

0

0

-

糖皮质激素治疗AIHA应该注意的几个问题

糖皮质激素是治疗温抗体AIHA的一线药物,常用剂量为泼尼松1.0~1.5 mg/kg/d,中位起效时间是1~3周,治疗目标是红细胞压积>30%或者Hb>100 g/L。溶血严重、极重度贫血和Evans综合征等患者需要应用甲泼尼龙100~200 mg/d,10~14 d;或者250~1 000 mg/d,1~3 d。起效多在第2周,如果3周无效,后期起效的可能性很小,需要考虑二线治疗。糖皮质激素治疗的有效率为70%~85%,但治愈率只有20%~30%。治疗达标后,泼尼松剂量应在几周内减至20~30 mg/d。之后缓慢减量,每月减量2.5~5.0 mg。总治疗时间应大于6个月,治疗时间少于6个月的复发率高和疗效持续时间短。治疗期间注意监测血糖等,如果出现并发症,应该积极治疗,而不是过早停药。应用二磷酸盐、钙片、维生素D和质子泵抑制剂等。本文系王化泉医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

王化泉医生的科普号 2016年06月25日

2016年06月25日 4191

4191

0

0

3

3

-

脾切除术治疗难治性自身免疫性溶血性贫血地位

脾切除术是原发性温抗体AIHA和原发脾淋巴瘤继发AIHA二线治疗的一种选择,既往曾被作为唯一的二线方案进行推荐。但近年来随着利妥昔单抗的出现,脾切除术的地位受到挑战。脾切除术早期的研究显示,有效率为70%左右,治愈率20%左右。约15%的AIHA患者选择脾切除术治疗。虽然随着腹腔镜技术和感染疫苗接种的应用,脾切除术患者的病死率有所降低,但是脾切除术仍然存在很多问题。首先,手术疗效无法预测;其次,手术并发症的风险虽有所减低,但仍存在;第三,术后感染的风险仍较大,一旦感染,相关病死率高达50%。研究显示,脾切除组感染发生率高达27%,而利妥昔单抗组仅为9%;第四,术后发生血栓事件的几率增加,研究显示,11%发生血栓事件, 其中11例肺栓塞,13 深静脉血栓。脾切除组血栓事件发生率为24%,而利妥昔单抗组仅为8.75%。贫血程度、肾功能状态、合并血小板减少和切脾是死亡的危险因素。我们的研究也显示,脾切除术治疗难治性AIHA有一定疗效,复发率高。目前我们中心不推荐脾切除术作为糖皮质激素治疗无效AIHA的首选二线方案。(详见中华医学杂志 2016年第七期)本文系王化泉医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

王化泉医生的科普号 2016年06月25日

2016年06月25日 6106

6106

0

0

1

1

-

自身免疫性溶血性贫血

1. 简介自身免疫性溶血性贫血(Autoimmune hemolytic anemia,AIHA)系体内免疫功能调节紊乱,产生自身抗体和(或)补体吸附于红细胞表面,加速红细胞破坏而引起的一种溶血性贫血。2. 分类根据抗体作用于红细胞膜所需的最适温度,可分为温抗体型(37℃时作用最活跃,不凝集红细胞,为不完全抗体)和冷抗体型(20℃以下作用活跃,低温下可直接凝集红细胞,为完全抗体,绝大多数为IgM)。还有一种特殊的IgG型冷抗体即D-L抗体(Donath-Landsteiner antibody),在20℃以下时可结合于红细胞表面,固定补体,当温度升高至37℃时,已结合在红细胞上的补体被依次激活,导致红细胞破坏而引发“阵发性寒冷性血红蛋白尿”(paroxysmal cold hemoglobinuria, PCH)。温抗体型AIHA的靶抗原以Rh抗原最多见,冷抗体型的抗原多为Ii,PCH时以P抗原为主。根据是否存在基础疾病,温、冷抗体型溶血均可分为原发和继发两大类。3. 病因AIHA的病因类型 类别 病因温抗体型 原发性继发性 ①系统性红斑狼疮(SLE),类风湿性关节炎;②淋巴增殖病:淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病(CLL)等;③感染:麻疹病毒、EB病毒、巨细胞病毒等;④肿瘤:白血病、胸腺瘤、结肠癌等;⑤其他:MDS、炎症性肠病、甲状腺疾病等冷抗体型 原发性(冷凝集素综合征) 继发性 B细胞淋巴瘤、华氏巨球蛋白血症、慢性淋巴细胞白血病(CLL)、感染(如支原体肺炎、传染性单核细胞增多症)阵发性寒冷性 原发性血红蛋白尿 继发性 梅毒、病毒感染等4. 发病机制及病理生理尚未阐明,病毒、恶性血液病、自身免疫病等并发AIHA或原发性AIHA可能通过遗传基因突变和(或)免疫功能紊乱、红细胞膜抗原改变,刺激机体产生相应抗红细胞自身抗体,导致红细胞寿命缩短,发生溶血。1)遗传素质:新西兰黑鼠是AIHA的动物模型,较易产生抗红细胞抗体,出现溶血性贫血的表现,酷似人类的AIHA,抗体产生与体内CD5+B细胞增多有关。其他小鼠较少出现类似表现,提示本病的发生可能与遗传素质有关。2)免疫功能紊乱:患者有抑制性T细胞减少和(或)功能障碍,辅助性T细胞功能正常或亢进,相应B细胞产生自身抗体增多。3)红细胞膜蛋白成分异常:电泳发现AIHA患者红细胞膜带-3-蛋白(band-3-protein)减少,提示红细胞蛋白修饰导致膜成分丢失。4)溶血的机制:温抗体IgG致敏的红细胞主要由巨噬细胞上的Fc受体(FcR)识别、结合,进一步被吞噬;一部分致敏红细胞被吞噬时发生膜损伤,部分细胞膜丢失,红细胞变为球形,变形能力降低,渗透性增加,最终在脾或肝中被破坏;此外,抗体依赖的细胞毒作用(ADCC)也可引起红细胞破坏;红细胞上还吸附有补体C3,而肝脏Kupffer细胞上有C3b的受体,因此当红细胞上存在IgG和(或)C3时,脾将摄取吸附有IgG的红细胞,肝将扣押带有C3的红细胞,故此型溶血最重,单纯吸附IgG者次之,单纯C3型溶血最轻。若包被有C3b的红细胞在肝内未被吞噬,C3b可逐渐降解为C3d,吸附有C3d的红细胞寿命正常。AIHA患者体内IgG型红细胞抗体分为四个亚型:IgG1、IgG2、IgG3、IgG4。脾单核巨噬细胞上的FcR也可分为FcRI、FcRII、RcRIII,这些受体可与IgG1和IgG3结合而对其余两种亚型的IgG无反应。此外还有少量的IgM和IgA型抗体,脾脏巨噬细胞无IgM型而有IgA型FcR,故吸附有IgA型抗体的红细胞可在脾脏破坏,而吸附有IgM型抗体的红细胞均在肝脏破坏。冷抗体所致溶血中的所有冷凝集素都是IgM,多数情况下IgM活化补体停留在C3b阶段,通过肝脏时被其中Kupffer细胞上的C3b受体识别并清除,发生的溶血仍属于血管外溶血;通常红细胞上有高浓度的C3b时才能使红细胞被破坏,而许多C3b被降解为C3d而失活,因此冷凝集素综合征患者的溶血通常不严重,只有IgM抗体滴度很高时才可能出现严重的溶血,但这种情况较罕见。5. 临床表现 1)温抗体型多数起病缓慢,临床表现有头晕、乏力,贫血程度不一,半数有脾大,1/3有黄疸及肝大。急性起病者,可有寒战、高热、腰背痛、呕吐、腹泻,严重者可出现休克和神经系统表现。原发性温抗体型多见于女性。继发性常伴有原发疾病的临床表现。少数患者可伴有免疫性血小板减少性紫癜,称为Evans综合征。2)冷抗体型冷凝集素综合征:毛细血管遇冷后发生红细胞凝集,导致循环障碍和慢性溶血,表现为手足发绀,肢体远端、鼻尖、耳垂等处症状明显,常伴肢体麻木、疼痛,遇暖后逐渐恢复正常,成为雷诺现象(Raynaud’s phenomenon)。因皮肤温度低,冷抗体凝集红细胞导致毛细血管循环受阻,红细胞吸附冷抗体后活化补体,可发生血管内溶血。然而在多数情况下,红细胞循环至机体深部时,温度可恢复至37℃左右,IgM抗体从红细胞上脱落,只剩下C3b,部分C3b红细胞被肝脏Kupffer细胞吞噬发生血管外溶血。阵发性寒冷性血红蛋白尿:患者暴露于寒冷环境后出现血红蛋白尿,伴寒战、高热、腰背痛,发作后虚弱、苍白、黄疸,轻度肝脾肿大,恢复后可完全无症状。6. 实验室检查1)血象:血红蛋白和红细胞计数与溶血程度相关,周围血片可见球形红细胞、幼红细胞,偶见红细胞被吞噬现象,网织红细胞增多。2)骨髓象:呈幼红细胞增生,偶见红细胞系统轻度巨幼样变,这与溶血时维生素B12和叶酸相对缺乏有关。3)有关溶血的检查:血清胆红素升高,以间接胆红素为主;新鲜尿检查可见尿胆原增高;血清结合珠蛋白减少或消失;可有血红蛋白尿和Rous试验阳性。4)抗人球蛋白(Coombs)试验:分为直接抗人球蛋白试验(DAT,检测红细胞上的不完全抗体)和间接抗人球蛋白试验(IAT,检测血清中的游离抗体),温抗体型DAT阳性,部分患者IAT也阳性。当抗体数低于试验阈值时,DAT可呈阴性。DAT的强度与溶血的严重程度无关,有时本试验虽呈弱阳性,但发生了严重溶血;反之,有时本试验呈强阳性,而无明显溶血的表现。5)冷凝集素试验:冷凝集素综合征时效价增高。6)冷溶血试验:又称Donath-Landsteiner(D-L)试验。D-L 型自身抗体属于IgG型免疫球蛋白,在补体的参与下,可通过4℃与37℃两期溶血试验加以检测。阵发性寒冷性血红蛋白尿患者该试验阳性。7. 诊断与鉴别诊断1)诊断①有溶血性贫血的临床表现,DAT阳性,除外其他类型的溶血,可诊断为温抗体型AIHA;②如DAT阴性,但是临床表现较符合,肾上腺皮质激素或切脾治疗有效,除外其他溶血性贫血,可诊断为DAT阴性的AIHA。③有雷诺现象,冷凝集素效价显著增高,或DAT C3 型阳性、抗IgG阴性,可诊断为冷凝集素综合征。④有血红蛋白尿或Rous试验阳性,D-L抗体阳性可诊断为阵发性寒冷性血红蛋白尿。2)鉴别诊断病名遗传或获得溶血部位缺陷所在实验室特点治疗遗传性球形细胞增多症遗传性血管外红细胞膜球型红细胞、渗透脆性显著增高脾切除海洋性贫血遗传性血管外珠蛋白肽链合成减少小细胞低色素红细胞,铁增多对症、骨髓移植阵发性睡眠性血红蛋白尿获得性血管内红细胞膜缺陷,对补体敏感蔗糖溶血试验(+)、酸溶血试验(+)、Rous试验(+)、CD59-细胞>10%对症、雄激素、骨髓移植自身免疫性溶血性贫血获得性血管外(主要)产生自身抗体Coombs试验(+)皮质激素、脾切除、免疫抑制剂8.治疗1)病因治疗:治疗原发病最为重要。2)糖皮质激素:为治疗温抗体型AIHA的主要药物,泼尼松1~1.5mg/(kg·d),红细胞计数恢复正常后,每周减5~10mg,至30mg/d时减量放缓,1~2周减5mg,,最终希望能用5~10mg/d或10mg隔日长期维持。治疗3周无效或需要泼尼松15mg/d以上才能维持者,应改换其他疗法。3) 达那唑:为弱雄酮类促蛋白合成制剂,可减少巨噬细胞的FcR数目,本药起效较慢,应与泼尼松类药物合用,起效后逐渐将激素类药物减量,最后可单用达那唑50~100mg/d维持。副作用有肝损伤、多毛、乏力等,停药后可好转。4)免疫抑制剂: 环磷酰胺、硫唑嘌呤、长春新碱等可抑制自身抗体合成,剂量分别为200mg/d、100mg/d和每周2mg。环孢素A(CsA)抑制T细胞增殖和依赖T细胞的B细胞功能,抑制免疫反应,并阻断与细胞免疫相关的淋巴因子作用,无骨髓抑制作用,用量为3~6mg/kg/d。也可选用酶酚酸酯(骁悉)500mg每日2次。近年来,发现大环内酯类抗生素雷帕霉素(雷帕鸣,西罗莫司,RAPA)具有增加CD4+/CD25+/Foxp3+调节性T细胞(Treg)而抑制自身免疫的作用,且无肾毒性和骨髓抑制作用,用量为第1天给负荷量1.5mg或3mg或6mg,第2天开始给维持量,每天0.5mg或1mg或2mg,连用3个月,根据情况逐渐减量至停药,亦可治疗免疫性血小板减少。5)大剂量静注丙种球蛋白(IVIG):如需迅速缓解病情时可应用大剂量IVIG,0.4~1.0g//(kg·d),连用3~5日。6)脾切除糖皮质激素治疗无效或需大剂量才能维持缓解者,可考虑脾切除,有效率为60~70%,继发性AIHA效果较差。对冷凝集素综合征和阵发性寒冷性血红蛋白尿,切脾无效。7)血浆置换 采用血细胞分离机将患者富含IgG抗体的血浆清除。每周置换血浆200~300ml。可使自身抗体滴度下降50%以上。8)输血:只用于溶血危象或AIHA暴发型出现心肺功能障碍者,对慢性型经治疗贫血无好转时也可输血。输血前应详查有无同种异型抗体、自身抗体血型抗原的特异性及交叉配血试验。因AIHA输血后可能加重溶血,故应严格掌握输血指征。9)其他:近年来国内外学者使用CD20单抗Rituximab(美罗华)、CD52单抗Cammpath-1H、补体C5单抗Eculizumab等药物用于治疗难治/复发AIHA亦取得一定疗效。CD20单抗(利妥昔单抗)375mg/m2,1周1次,2~4次,2/3病例有效。近来发现组蛋白去乙酰化酶抑制剂亦能增加CD4+/CD25+/Foxp3+调节性T细胞数量和功能,可试用丙戊酸钠5~10mg/kg/d。9. 预后 温抗体型AIHA:原发初治患者多数用药后反应良好,月余至数月血象可恢复正常,但需维持治疗。反复发作者疗效差。继发者预后随原发病而异,继发于感染者感染控制后即愈;继发于系统性结缔组织病或肿瘤者预后相对较差。冷凝集素综合征预后较温抗体型为好。大多数患者能耐受轻度贫血,对劳动及体力活动影响较小,多数长期存活。阵发性寒冷性血红蛋白尿不致成为慢性严重贫血或死亡的原因。虽然急性发作时症状严重,但在几天或几周后可自发缓解。但D-L抗体可持续多年。10. 预防对于继发于感染的患者,预防相关病原体(病毒、支原体、梅毒螺旋体)感染非常重要。对于冷凝集素综合征和阵发性寒冷性血红蛋白尿患者,保温、避免受寒即使机体所在环境温度超过冷抗体反应的最高温度是主要的预防措施。(北京大学第一医院血液科 王文生)参考文献1. 丁训杰.免疫性溶血性贫血.见:邓家栋,杨崇礼,杨天楹,王振义,张之南,李家增.临床血液学.上海科学技术出版社,上海第1版,2001,628-6472. Schwartz RS,Berkman EM,Silberstein LE. Autoimmune hemolytic anemias. In: Hoffman R, et al. Hematology, Basic Principles and Practice. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone, 2001, 611-6293. 虞积仁. 自身免疫性溶血性贫血. 见:王海燕主编. 内科学. 北京大学医学出版社,北京 第1版,2005,823-826 4. 刘鸿,邵宗鸿. 自身免疫性溶血性贫血. 见:达万明,裴雪涛. 现代血液病学.人民军医出版社,北京 第1版,2003,466-4745. 浦权等. 免疫性溶血性贫血. 见:浦权主编. 实用血液病学. 科学出版社,北京 第二版,2009,404-4136. 林凤茹. 自身免疫性溶血性贫血诊治的几个问题. 见:达万明,陈协群主编. 血液病学2010(中华医学会血液学分会继续医学教育教材).北京:中华医学电子音像出版社,2010.13-17

王文生医生的科普号 2012年03月11日

2012年03月11日 12273

12273

6

6

9

9

-

自身免疫性溶血性贫血:怀孕期的治疗

患者:自身免疫性溶血性贫血怀孕2008年2月因为头晕住院,检查出是自身免疫性溶血性贫血。住院期间服用强的松和硫唑漂磷,出院后计量慢慢减少,但是血红蛋白一直不稳定,效果不是很明显2011年2月,发现自己怀孕了,我很想要这个孩子,可怀孕后老是感冒,血红蛋白又下降,2011年7月20号因为感冒严重在泸州医学院住院治疗了4天,输了2个单位的洗涤红细胞,病情有点好转,现在出院在家调养。不知道自身免疫性溶血性贫血这个病会不会影响孩子?还有,自身免疫性溶血性贫血可以治愈吗?以后生小孩是剖腹产还是顺产好呢?我生了小孩后的脐带血可以用来治疗自身免疫性溶血性贫血吗?望得到帮助,谢谢医生!华西医院血液内科刘霆:自身免疫性溶血性贫血怀孕时的治疗自身免疫性溶血性贫血是一种自身免疫紊乱所导致的疾病,需要长期用药,维持治疗,怀孕后仍需要用药物维持血红蛋白水平达80g/L以上,才能保证胎儿发育,故应选择副作用小的药物尽可能维持血红蛋白水平,相对来说,强的松对胎儿的影响更小些,可用强的松维持,必要时可以输洗涤红细胞或红细胞悬液。只要血红蛋白正常,正常分娩是可以的,何种方式应该由产科医生决定。脐血对治疗您的自身免疫性溶血性贫血没有作用。患者:可是我看了强的松的说明,我不敢用啊。害怕对宝宝造成严重的问题,在饮食方面自身免疫性溶血性贫血怎样调理更好一些呢?我很希望我的宝宝是健康的华西医院血液内科刘霆:如果连溶血都控制不住,贫血对胎儿发育影响更大,甚至造成流产或胎死宫内。自身免疫性溶血性贫血治疗的药物中最有效和对胎儿影响最小的药物,就是泼尼松了,而且在妊娠3月后使用,造成胎儿畸形的几率很小。饮食对自身免疫性溶血性贫血无效。治疗的关键是控制自身抗体对红细胞的破坏。患者:刘大夫,我几天又去检查血红蛋白,又下降到61g了,我真的不知道该怎么办,我真的很担心我肚子里的宝宝,希望能得到你的帮助!!华西医院血液内科刘霆:必须用激素,才能控制自身免疫性溶血性贫血,而且对胎儿没有多大影响。

刘霆医生的科普号 2011年10月13日

2011年10月13日 10434

10434

5

5

1

1

相关科普号

何广胜医生的科普号

何广胜 主任医师

江苏省人民医院

血液内科

4357粉丝104.4万阅读

师晓东医生的科普号

师晓东 主任医师

医生集团-北京

血液科

2939粉丝11.8万阅读

刘医生辨肺结节良恶性

刘伟 副主任医师

海安市人民医院

胸外科

1056粉丝220.4万阅读

-

推荐热度5.0张敏 主任医师武汉协和医院 血液科

推荐热度5.0张敏 主任医师武汉协和医院 血液科骨髓增生性疾病 35票

贫血 26票

白血病 22票

擅长:各种白血病、骨髓增生异常综合征(MDS)、骨髓增殖性肿瘤(包括血小板增多症、真性红细胞增多症、原发性骨髓纤维化)、贫血、血小板减少、淋巴瘤和骨髓瘤等血液系统恶性疾病的诊断和治疗 -

推荐热度4.9孔圆北京大学人民医院 血液病研究所

推荐热度4.9孔圆北京大学人民医院 血液病研究所贫血 32票

血液病 31票

血小板减少性紫癜 27票

擅长:贫血、血小板减少、再生障碍性贫血、骨髓增生异常性肿瘤、骨髓增殖性肿瘤以及白血病化疗、移植后造血重建不良等血液系统疾病的诊治。 -

推荐热度4.3陈苗 主任医师北京协和医院 血液内科

推荐热度4.3陈苗 主任医师北京协和医院 血液内科贫血 19票

再生障碍性贫血 16票

血液病 7票

擅长:专注于各种贫血性疾病的精准诊断、个体化诊疗: 1、再生障碍性贫血(再障)——破解成人疗效瓶颈 ●深耕非移植治疗策略,研究领域涵盖:骨髓衰竭性疾病精准诊断、重型再障强化免疫抑制治疗、复发难治再障药物组合方案优化; ●执笔《促血小板生成药物治疗再生障碍性贫血专家共识》; 2、溶血性贫血——精准分型与靶向破局 ●2023《内科学》第二版(高等学校“十四五”医学规划新形态教材)《溶血性贫血》数字课程编委; ●创新方案组合(如RB联合靶向),构建从常见到罕见溶血性贫血的完整诊疗体系,个体化分层策略降低激素依赖与复发风险,实现快速起效+长期稳定; 3、骨髓增生异常综合征(MDS) ●依托协和医院多学科诊疗及罕见病诊疗平台,擅长鉴别MDS少见并发症(如机化性肺炎、坏疽性脓皮病、胃肠道白塞病样综合征等),避免误诊误治; ●案例:36岁男性伴坏疽性脓皮病和机化性肺炎患者,通过MDT明确病因,最终经移植实现痊愈;