精选内容

-

走马观花:原发性醛固酮增症

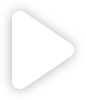

原发性醛固酮增症PrimaryAldosteronism 概况和流行病学康恩医生Dr.JeromeConn (1907-1994) 1955年,美国密歇根大学的康恩医生Dr.JeromeConn首次描述原发性醛固酮增多症,病人是34岁女性,有高血压和低血钾症状。其尿检示盐皮质激素水平显著升高。单侧肾上腺4cm肿瘤切除后,病人病情明显改善。之后,数种原发性醛固酮增多症的亚型得以确认,其评估与治疗均有区别。原发性醛固酮增多症是最常见的继发性高血压。在基层高血压病人中,患病率从3%-13%不等。在区域医疗中心,占高血压病人比例可高达30%以上。泌尿外科医生应熟悉这种疾病的诊治策略。 病生理肾素血管紧张素醛固酮系统RAAS是调节血压和细胞外液体容量的关键因素。肾脏近球细胞释放肾素是RAAS 级联的限速节点。正常生理情况下,肾素的分泌受肾脏低灌注压刺激,随肾交感神经活跃和致密斑感受到低钠水平而增加。肾素将血管紧张素原裂解为血管紧张素I,后者又被血管紧张素转化酶(ACE)裂解为血管紧张素II,血管紧张素II有两种功能,一种是血管收缩的能力,另一种是触发肾上腺球状带释放醛固酮。醛固酮的释放也受钾和ACTH调节。原发性醛固酮增多症时,醛固酮分泌不依赖于RAAS,血清肾素水平低,而在继发性醛固酮增多症时,血清肾素高,且正是醛固酮分泌增多的原因。原发性和继发性醛固酮增多症在血清肾素上的差异是诊断原发性醛固酮增多症的关键概念。.图肾素血管紧张素醛固酮系统RAAS 正常情况下,醛固酮的分泌受血管紧张素II,血清钾和ACTH控制。原发性醛固酮增多症时,醛固酮自主分泌,致血浆肾素水平降低。醛固酮自肾上腺释放后,致远段肾单位增加钠的重吸收和钾的排出。由于钠水重吸收同时发生,故高钠血症未发生,仍维持等渗性。由于盐皮质激素逃逸机制,血容量扩张有限制,盐皮质激素逃逸通过压力-钠尿排泄,心房钠尿肽分泌和远端肾单位电解质转运机制的变化而发挥作用,使血容量扩张不超过1.5kg。所有的原发性醛固酮增多症病人的血浆醛固酮增加,而血浆肾素活性降低,但不同亚型有不同的病生理过程,治疗方法也有所区别。特发性肾上腺增生和产醛固酮肾上腺腺瘤是最常见亚型,占95%以上。在诊断上,特发性肾上腺增生是最常见的亚型,但产醛固酮肾上腺腺瘤的患病率可能比原来估计的要高,因为既往原发性醛固酮增多症病人没有进行常规分侧取血测定。图原发性醛固酮增多症的亚型 特发性肾上腺增生(也称双侧肾上腺增生)的病生理机制仍不很清楚,大结节样增生少见,大部分属小结节样增生。临床上,与产醛固酮肾上腺腺瘤者相比,特发性肾上腺增生者的高血压与低血钾较轻。鉴于特发性肾上腺增生的病变涉双侧肾上腺,单侧肾上腺切除不适于其治疗。单侧肾上腺增生少见,但如经分侧取血检测,诊断明确后,可行单侧肾上腺切除术。与特发性肾上腺增生比较,产醛固酮肾上腺腺瘤的高血压与低血钾更明显。原发性醛固酮少见的原因包括:肾上腺皮质癌ACCs,异位产醛固酮肿瘤,家族性醛固酮增多症。肾上腺皮质癌伴原发性醛固酮增多症少见,占原发性醛固酮增多症不足1%,占肾上腺皮质癌的2.5% -5%。异位产醛固酮肿瘤罕见,应考虑副肾上腺或异位肾上腺的可能。家族性醛固酮增多症FH现有3种类型:I型,II型,III型。I型FH,也被称为糖皮质激素可治愈的醛固酮增多症,属常染色体显性遗传病,编码11β羟化酶基因(CYP11B1)启动子与编码醛固酮合成酶基因(CYP11B2)嵌合,这种结合导致醛固酮合成受ACTH控制。醛固酮依ACTH的昼夜节律分泌,而不再受RAAS调节。I型FH病人常较早出现难治的高血压,家族史中,有早发高血压或脑血管病史。II型FH属常染色体显性遗传的基因异构性疾病。受累家族将表现为特发性肾上腺增生或产醛固酮肾上腺腺瘤,临床与形态上,难以与散发的原发性醛固酮增多症区别。基因连锁分析示,有些家族的II型FH的原因是7p22区域基因突变。III型FH的特点是双侧肾上腺增生,难治性高血压,严重的低钾血症,混以过量的类固醇分泌。编码钾通道的KCNJ基因突变被认为是III型FH的原因。对于家族性原发性醛固酮增多症病史,或年青者中风病史,或诊断原发性醛固酮增多症时在20岁以下的病人,建议行I型FH基因检测。对于年轻的原发性醛固酮增多症病人,建议行III型FH基因检测。目前,仍无针对II型FH基因检测的意见。 临床特点原发性醛固酮增多症通常是30-60岁难治性高血压病人作进一步检查时得以诊断。高血压一般为中至重度,一项回顾性研究示,262例原发性醛固酮增多症病人,平均血压为184/112mmHg。Mosso等提出原发性醛固酮增多症与高血压的轻重有相关性,I期(140-159/90-99),II期(160-179/100-109),III期(>180/>110)高血压病人中,原性性醛固酮增多症的患病率分别为2%,8%和13%。低钾血症是原发性醛固酮增多症的常见表现,2004年,Mulatero 等报告,63% -91%在诊断为原发性醛固酮增多症时,血钾正常。低钾血症与原发性醛固酮增多症的亚型有关,产醛固酮肾上腺腺瘤病人,约50%有低钾血症,而特发性醛固酮增多症者只有17%。一小部分病人中,低钾血症有伴随症状,包括头痛、多饮、心悸、多尿、夜尿增多和肌肉无力。因盐皮质激素逃逸,高钠血症不多见,血钠水平与普通高血压病人类似。高血压可致心血管与肾脏损害,应予治疗。与普通高血压病人相比,原发性醛固酮增多症所致高血压对靶器官的损害更甚。心脏异常方面,左室充血和舒张功能障碍,左室心肌质量增加,QT间期延长均与原发性醛固酮增多症有关。这些情况有助于解释原发性醛固酮增多症病人的心血管事件增多。有回顾研究示,与普通高血压病人相比,伴原发性醛固酮增多症的高血压病人,中风是前者的4倍,心肌梗死是6.5倍,房颤是12倍。心血管病风险增高可能与这些病人代谢综合征患病率增加有关,幸运的是,原发性醛固酮增多症病人经治疗后,左室病变可恢复,从而降低未来心脏事件的风险。此外,与普通高血压病人相比,原发性醛固酮增多症病人蛋白尿和2型糖尿病的发生率较高。 诊断试验原发性醛固酮增多症的诊断包括,筛查试验,确诊试验和亚型分型试验。对原发性醛固酮增多症病人进行准确的诊断与亚型分型非常重要,不同亚型病人靶器官损害程度、药物治疗和外科方案有所区别。 原发性醛固酮增多症筛查指征高血压伴低血钾难治性高血压(3种以上联合口服药物治疗包括利尿剂)需4种以上抗高血压药物控制血压肾上腺偶发瘤伴高血压高血压伴睡眠呼吸暂停早发高血压(20岁以下)或早发中风(50岁以下)3次以上严重高血压(≥150/≥100)继发性高血压可能(如嗜铬细胞瘤或肾血管病变)难以解释的低钾血症(自发或利尿所致)靶器官损害,与高血压不成比例原发性醛固酮增多症家族史的高血压 筛查筛查开始前,病人的低钾血症应予纠正,停用所有禁忌药物。筛查期间,大部分抗血压药物应继续,但盐皮质激素受体拮抗剂应禁用,此药物停用4周后再开始筛查。病人如需用这些药物控制严重高血压,则应转换为α1受体阻滞剂或长效钙离子通道阻滞剂,以降低对筛查试验的影响。其他抗高血压药物对筛查试验结果也有影响,但尚不足以需停用药物。此外,病人无需限制钠的摄入,避免服用甘草根萃取物(咀嚼烟草和甘草)。原发性醛固酮增多症的初始筛查有:上午8 -10AM的血浆醛固酮浓度(PAC),血浆肾素活性(PRA),或直接肾素浓度(DRC)。这些试验中,PAC和醛固酮肾素比(ARR)用于自主醛固酮分泌的筛查。ARR依赖于PRA/DRC,一般建议PRA/DRC最低值应是0.2ng/mL/h以避免假性ARR升高。确定筛查试验阳性的PACs和ARRs受不同实验室的影响,统一的诊断标准尚未建立。在诊断原发性醛固酮增多症方面,ARRs的敏感性和特异性分别为66%-100%和61%-96%。2002年,美国国立卫生研究院(NIH)提出诊断隐性肾上腺肿物的切点是,ARR大于30ng/dL,PAC大于20ng/dL,其他机构则降低切点值,提出ARR大于20 ng/dL,PAC大于15 ng/dL。降低筛查阳性门槛将导致假阳性率升高,所有检查阳性者均须进一步行原发性醛固酮增多症的确诊试验。 确诊试验筛查试验阳性后,病人应行原发性醛固酮增多症确诊试验,由于血醛固酮和PRA水平受多种因素影响,包括日常波动、体位、饮食和抗高血压药物,筛查阳性病人中,只有50% -87%最后确诊为原发性醛固酮增多症。对于高血压伴自发低血钾者,如血浆肾素水平低于可检测水平,并PAC>20ng/dL,确诊试验无需进行。筛查原发性醛固酮增多症时,病人需做适当准备,纠正低钾血症,停用盐皮质激素受体拮抗剂。在确诊试验中,多数选择钠负荷后醛固酮抑制试验,其理论是,病人如无自主醛固酮分泌,钠负荷后,血浆肾素和醛固酮分泌将减少。其他确诊试验包括:卡托普利抑制试验,呋塞米直立试验和ACTH刺激试验,但并不常用。确诊试验的选择依赖于病人特点和医生偏好,没有一种试验优于另一种的说法。确诊试验期间,病人血压应予密切监测。氟氢化可的松抑制试验时,病人予合成的盐皮质激素氟氢化可的松(每6小时0.1mg)和氯化钠(每8小时2g),持续4天。给予氟氢化可的松和钠负荷4天后,病人于直立位测定PAC。如PAC抑制少于6ng/dL,则可确诊原发性醛固酮增多症。氟氢化可的松抑制试验曾被认为是原发性醛固酮增多症诊断的金标准。由于该试验有严重高血压和低血钾风险,现逐渐被口服钠负荷试验和静脉输注试验取代。口服钠负荷试验时,病人予高钠饮食3天,之后测定24小时尿里的醛固酮、钠和肌酐。氯化钠补充应保证每天钠摄入量在12.8g以上,24小时钠应大于200mmol,以确保达合适的钠负荷,当24小时尿醛固酮大于12μg/day,原发性醛固酮增多症获确诊。为避开钠负荷试验需花数天时间的缺点,静脉生理盐水输注试验在4小时内予2L生理盐水,经一夜禁食,病人卧位予输液一上午,输液完成后,测定PAC,升高5ng/dL即可确诊原发性醛固酮增多症,升高超过10ng/dL提示产醛固酮的肾上腺腺瘤。卡托普利抑制试验评估病人予ACE抑制剂后,ARR抑制程度。病人取卧位,予25-50mg卡托普利后,测定PAC,无原发性醛固酮增多症者,予卡托普利后,RAAS应有所抑制,而自主醛固酮分泌者,PAC将升高超过 15ng/dL。当钠负荷试验不能做,或因心肾因素,病人不适于做钠负荷试验,卡托普利抑制试验需成为常规确诊试验,其标准化和有效性仍需进一步完善。 亚型分型试验原发性醛固酮增多症不同亚型的治疗方式不同,外科手术只适于特定亚型,故亚型分型非常有必要。对于不适于外科手术的病人,亚型分型则意义不大,他们将只能接受药物治疗,这些病人可进一步行其他评估并开始药物治疗。鉴于家族性原发性醛固酮增多症少见,所有病人行基因筛查没有必要。对于有原发性醛固酮增多症家族史者,发病早(20岁以下),或年青人脑血管病家族史者,基因检测应考虑。所有可能需外科手术的原发性醛固酮增多症病人都应行腹部影像学检查。 原发性醛固酮增多症适于外科手术亚型产醛固酮肾上腺腺瘤原发性单侧肾上腺增生卵巢产醛固酮肿瘤产醛固酮肾上腺癌 不适于外科手术亚型双侧肾上腺增生I型家族性醛固酮增多症II型家族性醛固酮增多症III型家族性醛固酮增多症 图原发性醛固酮增多症诊断与治疗流程图 图肾上腺肿物致醛固酮高分泌试验流程图现暂无原发性醛固酮增多症亚型分型的完美方法,对肾上腺结节者应行肾上腺CT扫描。产醛固酮肾上腺腺瘤的影像学特点是,单侧低密度无强化病变,<10HU,平均大小为1.6-1.8cm,对侧肾上腺正常。由于约20%产醛固酮肾上腺腺瘤小于1cm,故何侧病变不能完全依靠CT表现。特发性肾上腺增生的影像学特点包括:单侧或双侧多发的肾上腺结节,双侧肾上腺增大,分支变粗,或肾上腺外形正常。产醛固酮肾上腺腺瘤可以很小,肾上腺腺瘤也可能无功能,故凭CT确定哪侧醛固酮高分泌不太靠谱。MRI在原发性醛固酮增多症亚型分型方面无优势,费用高,当前不推荐常规应用。外科手术前为确定哪侧醛固酮高分泌,病人应行肾上腺静脉取血检测。确定分侧醛固酮分泌情况后,亚型诊断可以完成,另可以确认病人是否适于行外科手术治疗。2004年,Young等描述了肾上腺静脉取血样检测评估分侧醛固酮分泌情况,他们提出,经此检测后,22%的病人被误排除在外科手术之外,25%的病人仅依CT检查被误安排手术治疗。与其他原发性醛固酮增多症评估方法一样,此检查也应选择合适的病人,合适的病人准备,以及准确的结果解读。图肾上腺静脉取血样方案(A) 分别置管于左右肾上腺静脉和下腔静脉并取血样(B) 取样后,以Rcortisol/Icortisol 和Lcortisol/Icortisol评估皮质醇梯度,当皮质醇梯度确认取样合适,可评估分侧醛固酮分泌。根据优势肾上腺与非优势肾上腺醛固酮分泌的比值确定分侧醛固酮的分泌,并依公式对同侧皮质醇分泌进行矫正(Adominant/Cdominant)/(Anondominant/Cnondominant) 原发性醛固酮增多症确诊后,如需行肾上腺切除术,病人应行肾上腺静脉取血样检测。40岁以下明确单侧肾上腺腺瘤,对侧肾上腺正常者,或肾上腺腺癌者可不必行此检查。现在大多数原发性醛固酮增多症病人被建议行肾上腺静脉取血样检测,2016年,Dekkers等完成了一项随机试验,比较了CT扫描与肾上腺静脉取样在指导治疗方面的作用。该研究的主要终点是1年的高血压药物治疗。基于CT扫描或肾上腺静脉取血样检测,二者在主要终点没有差别,这对常规应用肾上腺静脉取样提出了挑战。研究发现,CT和AVS评估时,50%的病人在分侧醛固酮分泌升高方面有不一致。基于CT扫描行肾上腺切除术者,20%病人在术后仍有持续的醛固酮增多症生化表现,而基于AVS 行肾上腺切除术者,此比例是10%。由于多个因素影响肾上腺静脉取样结果,操作前准备和操作细节应予特别关注。操作前准备包括,平卧一小时,纠正低钾血症,停用影响醛固酮和肾素水平的抗高血压药物。肾上腺静脉血应在过夜禁食后在上午取样。经皮股静脉置管分别于3处部位取血样,右肾上腺静脉,左肾上腺静脉和下腔静脉。血样获取后,行醛固酮和皮质醇浓度测定。通过比较肾上腺静脉和下腔静脉血样皮质醇浓度判断肾上腺静脉取样是否合适。肾上腺静脉皮质醇与下腔静脉皮质醇比值应大于1.1:1-5:1,依替可沙肽cosyntropin刺激作用而有变化。如予替可沙肽,该比值将较高。如比值低于门槛值,则所获血样不合适,应弃用。当双侧血样皮质醇比值符合要求,双侧血样醛固酮浓度测定并比较,以此判断哪侧肾上腺病变。醛固酮分泌分侧定位通过比较优势侧与非优势侧肾上腺醛固酮-皮质醇比,公式为(Adominant/Cdominant)/(Anondominant/Cnondominant)。当比值大于2:1-4:1,分侧醛固酮分泌检测有临床意义,依有无替可沙肽cosyntropin刺激而有变化。如正确操作并解读,肾上腺静脉取血样检测在确定分侧自主醛固酮分泌时,敏感性为95% ,特异性为100%。肾上腺静脉取血样检测时常规使用替可沙肽有争议。替可沙肽刺激的好处在于减少应激所致的醛固酮分泌波动,使皮质醇分泌梯度最大化,使产醛固酮肾上腺腺瘤分泌最大化。2009年,Seccia等在一项前瞻性研究中发现,替可沙肽刺激后,有助于确定肾上腺和下腔静脉皮质醇梯度是否合适,但确定分侧醛固酮分泌时,替可沙肽刺激仍有错误判定的风险,风险较小,约3% -12%;也有中度风险将产醛固酮腺瘤判定为特发性肾上腺增生,约36% -37%。如肾上腺静脉取血样因取样错误,难以明确诊断,其他方法可选择,包括:核素扫描、体位刺激试验和皮质醇代谢物测定。这些方法中,只有核素扫描可以提供功能与解剖信息,外科介入前应有这方面的了解。I131-6β-碘甲基-降胆甾醇(NP59)是皮质醇类似物,可标记肾上腺皮质细胞以评估高分泌区域。注入放射性示踪剂前,病人予饱和碘化钾以保护甲状腺避免摄入I131 ,另外予地塞米松抑制ACTH,每6小时1mg,持续7天。注入NP59后4天,评估肾上腺放射示踪剂摄入,可能需要10天。产醛固酮肾上腺腺瘤的典型表现是注射后5天内单侧示放射示踪剂摄取,而双侧摄取提示特发性肾上腺增生。NP59可按比例反映高功能腺瘤的大小与功能,但对于腺瘤小于1.5cm者,此能力相应降低。此方法在美国已不再使用。为克服NP59 成像的缺点,NP59单光子发射计算机断层扫描在评估检测更小腺瘤方面有较好的敏感性。体位刺激试验用以区分产醛固酮腺瘤和特发性肾上腺增生,二者随体位不同,PAC水平变化有区别。病人平卧一夜及站立4小时后,分别测定PAC,理论上,正常人直立诱发血管紧张素增加,从而增加PAC水平;与平卧位相比,大约增加2-4倍。特发性肾上腺增生病人将较基线升高至少33%,产醛固酮腺瘤或I型FH病人,直立位的PAC没有明显变化。此试验在区分产醛固酮腺瘤和特发性肾上腺增生方面有作用,但不能对腺瘤进行左右定位,此外,30% -50%的产醛固酮腺瘤也有直立位PAC升高,而20%的特发性肾上腺增生没有PAC升高。区分产醛固酮腺瘤和特发性肾上腺增生的另一种方法是测定18羟皮质酮18-hydroxycorticosterone(18-OHB)。皮质酮经18位羟化后产生18-OHB,可能是醛固酮的前体。18-OHB 升高(>100ng/dL)提示产醛固酮腺瘤,低于100ng/dL提示特发性增生。该方法的准确性低于80%,也不能提供有功能腺瘤的定位信息。未来有希望用于评估产醛固酮腺瘤的方法是(11)C-美托咪酯PETCT ,但临床常规应用前,仍有待进一步完善。 治疗与预后原发性醛固酮增多症的治疗目标是控制与预防与盐皮质激素相关的并发症。治疗策略在于去除盐皮质激素的来源,或阻断醛固酮对靶器官的作用。如何治疗取决于亚型分型和是否适于外科手术。适于手术的原发性醛固酮增多症可行单侧肾上腺切除术,其他病人可行药物治疗。确定一侧肾上腺醛固酮分泌后,肾上腺切除应予考虑,由于产醛固酮腺瘤多数较小,病人可行腹腔镜下肾上腺切除术。如病人为肾上腺腺癌伴醛固酮高分泌,建议行开放手术。大部分病人在肾上腺切除后,血压得以改善,但仍有一部分病人在术后仍需抗血高压药物治疗。2016年,Benham等报告,肾上腺切除术后,37%-52%的病人无需抗高血压药物治疗,本研究中,生化治愈指低钾血症获纠,ARR正常,本研究中,94%病人得以生化治愈,提示术后需抗高血压药物治疗存在其他因素。原发性醛固酮增多症病人在肾上腺切除后仍持续高血压的预测因素有:50岁以上,男性,高BMI,术前ARR,术前使用2种以上降压药,一级亲属有高血压,术前高血压病史长,心血管恢复情况,肾功能不全。肾上腺切除术后,病人应尽早行PAC和ARR测定,以评估是否生化治愈。此外,术后数周内,病人应予高钠饮食,并监测高钾血症情况。原发性醛固酮增多症病人在术后6个月内,血压将有持续变化。原发性醛固酮药物治疗适于非外科可矫正亚型和外科手术不耐受者。醛固酮受体拮抗剂螺内酯(安体舒通)spironolactone和依普利酮eplerenone 可有效降低血压,螺内酯初始剂量25-50mg/day,并依血压、血钾和并发症情况,遂步加量至400mg/day。螺内酯的副反应包括:男性乳房增大症、阳痿和月经紊乱。依普利酮选择性高,副反应较螺内酯轻,初始剂量25mg/day,依情况可加量至100mg/day。应用醛固酮受抗拮抗剂的同时,其他降压药物常仍需要。在生活方式方面,有些措施有利于药物治疗的成功,包括:减肥、低钠饮食和规律运动。与其他原发性醛固酮增多症不同,I型家族性醛固酮增多症病人可予口服糖皮质激素治疗,糖皮质激素将减少ACTH释放,可进一步降低这些病人醛固酮的分泌。I型家族性醛固酮增多症病人的血压经糖皮质激素不能控制,或这些病人出现医源性库欣综合征,应考虑加用醛固酮受体拮抗剂。 本文源自Campbell-WalshUrology12thEdition,本章作者Alexander Kutikov MD,FACS,PaulL.CrispenMD,RobertG. Uzzo MD,FACS

叶海云医生的科普号

叶海云医生的科普号 2023年11月09日

2023年11月09日 214

214

0

0

2

2

-

肾上腺醛固酮瘤

王养才医生的科普号

王养才医生的科普号 2023年10月19日

2023年10月19日 532

532

0

0

3

3

-

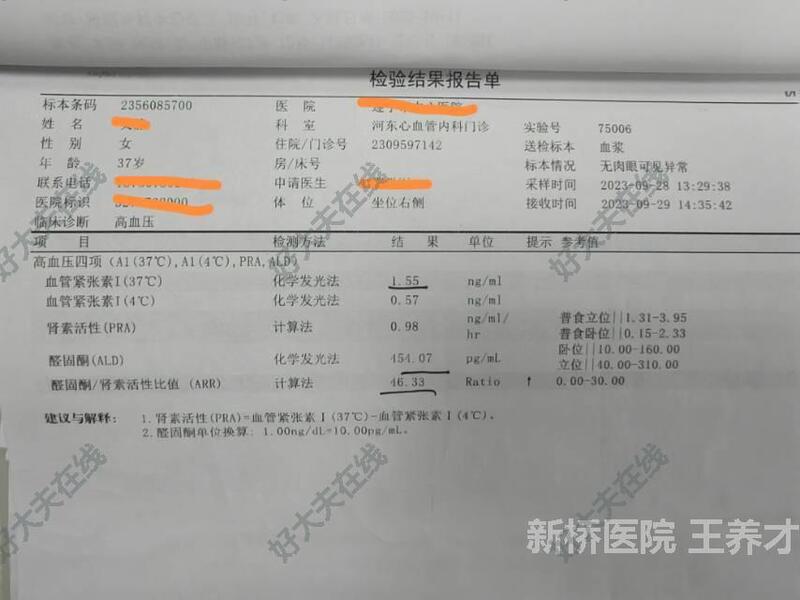

原发性醛固酮增多症的诊断

原发性醛固酮增多症(PrimaryAldosteronism,PA)的诊断 注意:仅9-37%的PA患者有低钾血症。可致心血管和肾脏损害,应及时诊断和治疗。 哪些患者需要筛查PA?血压持续>150/100mmHg(新增的筛查指征);应用3种降压药物(含利尿剂)血压>140/90mmHg;应用≥4种降压药物血压才能控制在140/90mmHg以下;高血压伴低血钾(包括自发性和利尿剂导致的低血钾);高血压伴肾上腺意外瘤;高血压伴睡眠呼吸暂停;高血压伴早发高血压家族史或早发脑血管意外(<40岁);PA患者一级亲属血压升高者。 PA筛查试验:ARR1、准备:1)纠正低钾血症,目标水平4.0mmol/L;2)不限制患者钠摄入;3)明显影响ARR的药物停4周(利尿剂,甘草);4)如果ARR结果不明确,且血压可通过影响小的药物控制,其他可能影响ARR的药物停2周(beta阻断剂,可乐定,DHP-CCB);5)影响小的降压药:维拉帕米缓释片,肼苯达嗪,alpha阻断剂。2、采血:1)上午采血,患者起床(坐、站或走)至少2小时,然后坐5-15分钟;2)采血顺畅,避免溶血;3)样本在室温下送检。3、影响结果判读的因素1)年龄:>65岁肾素降低,从而ARR增大;2)采血时间,饮食,姿势;3)药物;4)采血方法,包括采血不畅;5)血钾水平;6)肌酐水平(肾衰可导致假阳性)。 PA确诊试验:4种ARR阳性应行确证试验。若存在自发性低钾血症,血浆肾素低于检测水平,且血浆醛固酮浓度>20ng/dL(550pmol/L),不需要行确证试验。 口服钠负荷试验检查方法:摄入钠>6g/d3天,用24小时尿证实;摄入缓释氯化钾维持血钾在正常范围;24小时尿醛固酮从第3天晨收集至第4天晨。结果判读:若无肾病,若24小时尿醛固酮<10ug/24h(28nmol/d)PA可能小;若存在肾病,PA可与低尿醛固酮水平并存。尿醛固酮排泄升高,PA高度可能。MayoClinic标准:>12ug/24h(33nmol/d);ClevelandClinic标准:>14ug/24h(39nmol/d)。注意事项:如果患者有严重的未控制的高血压、肾功能不全、心律失常或低钾血症,则不应进行该检查。 盐水输注试验(SIT)检查方法:上午8-9:30开始,0.9%盐水2L输注4小时,输注前至少1小时及输注过程中患者保持半卧位。0及4小时采血检查肾素、醛固酮、皮质醇和血钾,检查过程中监测血压和心率。有研究输注前至少30分钟及输注过程中患者保持坐位,诊断敏感性更高。结果判读:输注后血浆醛固酮水平<5ng/dL(140pmol/L),PA可能性小;>10ng/dL(280nmol/L),PA高度可能。其间临界,以6.8ng/dL(190pmol/L)分界敏感性和特异性最佳。坐位SIT,输注后血浆醛固酮>6ng/dL(170pmol/L)确诊PA,前提是血浆皮质醇浓度低于基线值(以排除ACTH作用的干扰)。注意事项:如果患者有严重的未控制的高血压、肾功能不全、心律失常或低钾血症,则不应进行该检查。 氟氢可的松抑制试验(FST) 卡托普利激发试验检查方法:患者坐位或立位至少1小时后口服25-50mg卡托普利。0,1,2小时采血检查血浆肾素活性,血浆醛固酮和皮质醇,检查期间患者保持坐位。结果判读:正常情况下血浆醛固酮受卡托普利抑制(>30%)。PA患者醛固酮仍然升高,血浆肾素活性仍然受抑制。醛固酮分泌瘤和特发性肾上腺增生可能有差异,后者醛固酮水平可能有一定程度降低。注意事项:有报道该法假阴性结果多。 PA分型:肾上腺CT肾上腺外观正常单侧大肾上腺瘤(>1cm)轻度单侧肾上腺增厚双侧大肾上腺瘤或微肾上腺瘤醛固酮分泌瘤:可表现为小的低密度结节(直径常<2cm)特发性肾上腺增生:CT可正常,也可见结节醛固酮分泌肾上腺癌:直径几乎总是>4cm,偶较小大的良性表现单侧占位可能位醛固酮分泌腺瘤或皮质醇分泌腺瘤肾上腺CT的局限性:小的肾上腺分泌腺瘤可能被误诊为特发性肾上腺增生。明显的肾上腺微腺瘤可能实际上是增生或无功能结节。无功能的单侧肾上腺大腺瘤并不少见,特别是>35岁的患者,CT无法与肾上腺分泌腺瘤区分。单侧肾上腺增生CT可能正常。 肾上腺静脉取血(AVS):手术治疗可行且患者有手术意愿者,应行AVS明确单侧还是双侧肾上腺疾病。<35岁,自发性低钾血症,且肾上腺CT表现为单侧肾上腺病变影像学特点符合皮质腺瘤者,可不行AVS直接单侧肾上腺切除。 基因检测:发病年龄<20岁,以及有PA或<40岁卒中家族史,建议行FH-1(GRA)的基因检测(家族性高醛固酮血症1型/糖皮质激素有效型高醛固酮血症)。对于很年轻的PA患者,建议检测导致FH-III的KCNJ5胚系突变。 参考文献:TheManagementofPrimaryAldosteronism:CaseDetection,Diagnosis,andTreatment:AnEndocrineSocietyClinicalPracticeGuideline.JClinEndocrinolMetab2016,101(5):1889-1916. MulateroP,etal.Comparisonofconfirmatorytestsforthediagnosisofprimaryaldosteronism.JClinEndocrinolMetab2006;91:2618-23. SIT方案 原理:醛固酮分泌失控,在过度盐和水负荷后分泌不被抑制。 准备:降压药物改用不影响肾素-血管紧张素-醛固酮轴的药物。低钾血症可能导致醛固酮假性减低,筛查前必须纠正低钾血症。 需要:1、2L0.9%盐水2、输液泵3、4份血浆肾素和醛固酮采血管 方法:1、签署知情同意书。2、08:00至09:30进行。3、肘前留置套管针以输注盐水。4、对侧手臂采血。5、整个试验过程中患者取半卧位。6、检查并记录血压。7、采血检查K,醛固酮和肾素-立刻送检。8、应用输液泵输注0.9%盐水,速度500mL/h,总量2L。注意观察穿刺部位。9、输注完成后立刻采血检查醛固酮、肾素(卧位)。10、醛固酮和肾素标本立刻送检。注意:标本不能放置在冰上。 结果判读:输注后血浆醛固酮水平<5ng/dL(140pmol/L),PA可能性小;>10ng/dL(280nmol/L),PA高度可能。其间临界,以6.8ng/dL(190pmol/L)分界敏感性和特异性最佳。坐位SIT,输注后血浆醛固酮>6ng/dL(170pmol/L)确诊PA,前提是血浆皮质醇浓度低于基线值(以排除ACTH作用的干扰)。 敏感性和特异性:与氟氢可的松抑制试验相比,盐水输注试验诊断效力相当,后者更简便、廉价,并可能更安全。 影响因素:药物生理效应防止干扰需要的时间ACE抑制剂增加PRA,降低醛固酮2周Beta阻断剂降低PRA作用大于醛固酮2周CCB降低醛固酮,刺激肾素产生2周利尿剂增加PRA和醛固酮2周低钾血症抑制醛固酮分泌 NSAIDs潴钠,降低PRA,对于醛固酮?2周雌二醇增加肾素底物6周螺内酯增加PRA,对醛固酮作用不一定6周

刘晓利医生的科普号 2023年09月29日

2023年09月29日 405

405

0

0

1

1

-

青年高血压,警惕原发性醛固酮增多症

1.概述原发性醛固酮增多症是指因肾上腺皮质(增生、腺瘤、或癌肿)自主性分泌过多醛固酮所引起的醛固酮增多症。症状和体征有发作性无力、血压增高和低血钾。诊断包括测定血浆醛固酮浓度和肾素活性。治疗方法取决于病因。如为肿瘤,尽可能切除;如为增生,可用安体舒通或相关药物使血压恢复正常,并使其他临床症状消失。原发性醛固酮增多症是由肾上腺皮质肾小球细胞的肾上腺腺瘤,通常为单侧腺瘤,肾上腺癌或增生(罕见)。儿童极少发生腺瘤,但原发性醛固酮增多症有时发生肾上腺癌肿或增生。 肾上腺增生多见于老年男性,两侧肾上腺均可累及,但无腺瘤。某些形式的先天性肾上腺皮质增生症(其中其他盐皮质激素升高)和显性遗传的肾上腺皮质增生症也可能出现临床表现地塞米松- 可抑制的醛固酮增多症。 即使血清钾水平正常,分泌醛固酮的小腺瘤也越来越被认为是原发性高血压的病因。2.症状和体征患者可有高血钠、高血容量造成的高血压或/和一过性低钾血症,严重时出现低钾性碱中毒,导致发作性无力、感觉异常、短暂瘫痪和手足抽搐。舒张期高血压和低钾性肾病伴多尿多饮皆常见。许多病例仅有轻、中度高血压,水肿不常见,极易误诊为原发性高血压。3.诊断如患者有高血压、 低血钾,应考虑到原发性醛固酮增多症。实验室检查方面可先测定血浆醛固酮浓度和血浆肾素活性(PRA)。理想状态下,在进行这些检查之前4~6周,患者最好能停用对肾素-血管紧张素系统有影响的药物(如,噻嗪类利尿剂、血管紧张素转化酶[ACE]抑制剂、AngII受体拮抗剂[ARBs]、beta-阻滞剂)。测定PRA时,一般在上午取血,患者取卧位。原发性醛固酮增多症患者的血浆醛固酮>15ng/dL(>0.42nmol/L),PRA水平降低,血浆醛固酮(ng/dL)和PRA(ng/mL/h)之比>20。同时应积极化验电解质,血醛固酮,血浆肾素活性(PRA),做肾上腺影像学检查,甚至双侧肾上腺静脉插管(测定皮质醇和醛固酮水平),鉴别原发性或继发性。见表4.治疗1)手术切除腺瘤 如果是肾上腺腺瘤,可通过腹腔镜手术摘除。切除腺瘤后,术后所有患者的血钾恢复正常,血压下降,50-70%的患者在不需要 降压治疗的情况下血压完全正常化。 如果为肾上腺增生,70%患者在切除双侧肾上腺后仍有高血压,因此一般不主张手术。2)药物治疗对于无手术指征的患者,可用药物治疗安体舒通控制醛固酮的过多分泌,起始剂量为50-100mg口服,每日1次,在1个月内减至维持量,一般为100mg左右,每日1次;阿米洛利5~10mgpo或另一种保钾利尿剂。可以服用特异性药物依普利酮50mg,口服,一次/天到200mg,口服,2次/天,因为它不同于螺内酯,它不会阻止雄激素受体导致 男性乳房发育和性功能障碍);除非低剂量螺内酯有效,否则它是男性长期治疗的首选药物。 原发性醛固酮增多症患者中,约半数需加用 抗高血压药物治疗。治疗经验:原发性醛固酮增多症并非罕见疾病,在青年高血压患者中为常见疾病,尤其是青年时期出现高血压,非ACEI/ARB类降压药物难以获得满意降压作用,曾经出现一过性低钾血症的高血压患者,应高度警惕与该病鉴别。由于长期误诊为高血压导致靶器官受损明显,甚至发生脑出血,急性心肌梗死,心肌肥厚和心功能不全等心脑血管事件。一旦发现不能排除原发性醛固酮增多症,应及时心血管内科或内分泌科诊治。

张兆国医生的科普号

张兆国医生的科普号 2023年05月21日

2023年05月21日 412

412

0

0

0

0

-

原发性醛固酮增多症,双侧肾上腺增生。经双侧肾上腺中央静脉采血检测后确定切除右侧肾上腺。

李碧君医生的科普号

李碧君医生的科普号 2023年04月11日

2023年04月11日 100

100

0

0

0

0

-

原发性醛固酮增多症知多少

原发性醛固酮增多症(Conn综合症)原发性醛固酮增多症是由控制血液中钠和钾的激素醛固酮过度生成引起。该病症通过药物治疗和改变生活方式来控制血压,在某些情况下还需要手术。概述肾上腺位于每个肾脏的顶部。什么是原发性醛固酮增多症(Conn综合征)?原发性醛固酮增多症意味着肾上腺产生过多的类固醇激素醛固酮,这有助于调节钠和钾的排泄。肾上腺是两个小的三角形腺体,位于每个肾脏的顶部。这种情况也称为Conn综合症,由一个或两个肾上腺过度产生醛固酮引起。双侧腺体醛固酮分泌过多、一个肾上腺出现良性腺瘤或极少数情况下出现恶性肿瘤,均可导致醛固酮分泌过多。原发性醛固酮增多症通常表现为高血压和血钾低。任其发展,高血压会增加您患心脏病和中风等并发症的风险,而低钾会导致心律不齐。然而,在诊断为原发性醛固酮增多症的患者中,血钾正常也很常见。谁可能患有原发性醛固酮增多症(Conn综合征)?任何人都可能患上原发性醛固酮增多症。但如果您有以下情况,则更有可能出现:低血钾水平(低钾血症)。30岁前开始的高血压。需要三种或更多药物来控制的高血压。肾上腺肿物。症状和病因原发性醛固酮增多症(Conn综合征)的病因是什么?原发性醛固酮增多症是由于肾上腺自身产生醛固酮过多所致。这种激素有助于调节身体的水和钠(盐)平衡、血容量和血压。在某些情况下,原发性醛固酮增多症是由一个或两个肾上腺中的良性肿瘤引起的。极少数情况下,原发性醛固酮增多症是由遗传性疾病引起的。在极少数情况下,一个或两个肾上腺的恶性肿瘤会导致原发性醛固酮增多症。原发性醛固酮增多症(Conn综合征)有哪些症状?原发性醛固酮增多症通常会导致高血压和低钾。其他症状可能包括:过度口渴。疲劳。尿频。头痛。肌肉痉挛。视觉障碍。无力或刺痛。诊断和检查如何诊断原发性醛固酮增多症(Conn综合征)?医生通过测量高血压患者的醛固酮和肾素等激素以及电解质(包括钠和钾)的水平来诊断原发性醛固酮增多症。电解质是有助于平衡体内水量的矿物质。医生可能会建议进一步检查以排除肾上腺肿瘤。这些可能包括:CT,使用X射线创建身体内部结构的图片。磁共振成像(MRI)使用无线电波和高功率磁铁来显示身体的内部。当CT结果正常或CT显示双侧异常或CT显示单侧异常但患者年龄>35岁时,如果患者想要通过手术治疗其原发性醛固酮增多症,建议进行肾上腺静脉采血(AVS)来证实是否是单侧病变。处理和治疗如何治疗原发性醛固酮增多症(Conn综合征)?如果额外的醛固酮是由两个肾上腺产生的,通常会用螺内酯或依普利酮等药物治疗,以阻断醛固酮的作用。如果它是由一个肾上腺产生的,则切除患侧肾上腺是这些药物的替代方法。医生也可能会建议改变生活方式,包括:经常运动。限制酒精摄入量。减少饮食中的钠。戒烟。哪些并发症与原发性醛固酮增多症(Conn综合征)有关?如果不治疗原发性醛固酮增多症,您的血压可能会升至危险水平。它还会破坏体内电解质的平衡。电解质失衡和长期高血压会增加严重并发症的风险,包括:心脏病发作或心力衰竭。心律不齐。肾功能衰竭。中风。暂时瘫痪,或无法移动。预防可以预防原发性醛固酮增多症(Conn综合征)吗?没有办法预防原发性醛固酮增多症。经常监测血压有助于及时发现问题。预后原发性醛固酮增多症(Conn综合征)患者的预后如何?原发性醛固酮增多症患者可以通过药物治疗。如果醛固酮来自一个腺体的肿瘤,则可以通过手术切除患侧肾上腺来治愈。

满晓军医生的科普号

满晓军医生的科普号 2023年03月30日

2023年03月30日 615

615

0

0

8

8

-

遗传性盐皮质类固醇激素过多综合征简介

一、概述盐皮质激素主要是作用于钠、钾、氯化物和水代谢,故有盐皮质激素之称。盐皮质激素是由肾上腺皮质球状带细胞分泌的类固醇激素,包括醛固酮、皮质酮和去氧皮质酮,其中醛固酮的作用为最强。其主要生理作用是维持人体内水和电解质的平衡。盐皮质激素过多会过度激活肾和血管平滑肌等组织的阿米洛利敏感的钠离子通道,导致体内水盐潴留、血压升高、肾素活性抑制。遗传性盐皮质类固醇激素过多综合征包括11β-羟化酶缺乏症、17α-羟化酶缺乏症、表观盐皮质激素过多、家族性醛固酮增多症、假性醛固酮增多症、假性醛固酮减少症以及原发性糖皮质激素抵抗综合征等一系列疾病。二、临床特征1.11β-羟化酶缺乏症和17α-羟化酶缺乏症导致的先天性肾上腺皮质增生症,参见本人科普文章。2.表观盐皮质激素过多由11β-羟化类固醇脱氢酶2缺陷所致。主要是皮质醇大量蓄积,过度激活盐皮质激素受体,钠重吸收增加。表现为青少年高血压、低血钾、低肾素活性、低醛固酮等症状。由于胎盘11β-羟化类固醇脱氢酶2能降解母体高浓度的糖皮质激素,保证了胎儿的正常发育;11β-羟化类固醇脱氢酶2缺陷可导致胎儿宫内发育迟缓,出生时低体重、生长发育滞后、身材矮小、低血钾及多尿等。严重者幼年或青春期死亡。3.假性醛固酮增多症又称Liddle综合征。临床特点为高血压、低钾血症、代谢性碱中毒,醛固酮水平降低。儿童期无明显症状,体检血压时发现高血压,降压药治疗无效。成年患者长期高血压,伴肌无力、疲乏等症状。长期低血钾可导致缺钾性肾病,严重时可引起肾小管动脉硬化,晚期可发生肾功能衰竭。4.家族性醛固酮增多症分为四型。家族性醛固酮增多症Ⅰ型又称糖皮质激素可治性醛固酮增多症,是由编码11β-羟化酶和醛固酮合成酶的基因CYP11B1和CYP11B2基因融合,导致醛固酮分泌增加,患者表现为高血压、低血钾及醛固酮分泌增多。患者高血压发病年龄早,严重程度不一,有的患者有严重抵抗性高血压,青年期脑出血风险高。家族性醛固酮增多症Ⅱ型相对I型发病率更高,致病基因尚不明确,初步定位于3q27.1区域,为常染色体显性遗传。通常成年发病,无明显性别差异。临床表现与家族性醛固酮增多症I型相似,区别是醛固酮不能被地塞米松抑制。家族性醛固酮增多症Ⅲ型早发性高血(常幼年起病)压,醛固酮升高及低肾素活性,严重低血钾,血和尿中的18-羟皮质醇及18-氧皮质醇均显著升高。致病基因为KCNJ5,编码内向整流钾通道Kir3.4,该通道异常使得醛固酮合成酶处于持续激活状态,导致自主性醛固酮合成。家族性醛固酮增多症Ⅳ型病例较少,均在10岁之前发生高血压,醛固酮水平增高,肾素水平低下,预后尚不明确,由CACNA1H基因突变导致,定位于16p13.3区域。CACNA1H突变导致细胞内钙离子浓度增加,促使醛固酮产生增加。5.糖皮质激素抵抗综合征糖皮质激素受体异常(数目减少、亲和力下降、信号转导功能受损等)所致。靶组织对糖皮质激素不敏感,皮质醇和ACTH代偿性升高;ACTH升高刺激肾上腺增加分泌皮质酮、去氧皮质酮等盐皮质激素及肾上腺源性雄激素。多数患者无明显临床症状,只有实验室指标异常,部分患者可能只有慢性疲乏、无力、低血糖、高血压、低血钾以及代谢性碱中毒等症状。肾上腺雄激素分泌过多的女性可出现多毛、痤疮、秃顶、月经紊乱、排卵少、假两性畸形,男性可出现青春期假性性早熟、生精障碍、不育等。三、致病基因盐皮质激素过多综合征相关基因与遗传方式疾病基因染色体位置遗传方式11β-羟化酶缺乏症CYPIIBI8q24.3AR17α-羟化酶缺乏症CYPI7A110q24.32AR家族性醛固酮增多症ICYP11B1/CYP11B28q24.3AD家族性醛固酮增多症CLCN23q27.1AD家族性醛固酮增多症KCNJ511q24.3AD家族性醛固酮增多症ⅣCACNAIH16p13.3AD原发醛固酮增多、CACNAID3p21.1AD癫痫和神经系统异常表观盐皮质激素增多HSDI1B216q22.1AR假性醛固酮增多症SCNNIB16p12.2AD(Liddle综合征)SCNNIG16p12.2AD糖皮质激素抵抗综合征NR3CI5q31.3AD注:AD,常染色体显性;AR,常染色体隐性。四、实验室检查(一)表观盐皮质激素增多1.生化特征尿皮质醇/皮质酮增高,尿(四氢皮质醇+5α-四氢皮质醇)/四氢皮质酮增高。2.基因诊断HSD11B2致病性突变,常染色体隐性遗传方式。(二)假性醛固酮增多症1.生化特征低钾血症,尿钾增高,血浆肾素活性降低,醛固酮分泌抑制,尿四氢-11-脱氢皮质酮降低(<2µg/24h),类固醇谱正常(24h尿皮质酮/皮质醇及其他比值),代谢性碱中毒。2.基因诊断SCNN1B、SCNN1G致病性突变,常染色体显性遗传方式。(三)家族性醛固酮增多症I型1.生化特征低钾血症,血液醛固酮增高,血浆肾素活性降低。2.基因诊断CYP11B1/CYP11B2融合基因,KCNJ5、CACNA1H或CACNA1D基因致病突变,常染色体显性遗传方式。(四)糖皮质激素抵抗综合征1.生化特征血清总皮质醇和游离皮质醇增高,24时尿游离皮质醇或17-羟酮类固醇增多,血浆ACTH增高或正常。2.基因诊断糖皮质激素受体基因NR3C1致病性突变,常染色体显性遗传方式。五、预后盐皮质激素过多综合征多数表现为高血压和水盐平衡失调,总体治疗和管理原则:限制盐摄人和控制血压,预后较好。六、遗传咨询1.家系咨询咨询者家系是否有盐皮质激素过多综合征的临床诊断,建立遗传咨询档案,询问患儿是否有生长发育落后、高血压、低钾血症。2.绘制家系图是否符合常染色体显性或常染色体隐性遗传方式。3.致病性基因明确基因突变位点的致病性,按常染色体显性或常染色体隐性遗传咨询。七、产前诊断1.确认先证者临床表型和致病基因型。2.先证者父母是否携带致病基因。3.有遗传学检查创取材获得胎儿实验材料(绒毛、羊水或脐血)和胎儿父母外周血,提取DNA进行样本识别和突变位点验证。4.新生儿检查对于产前诊断后出生的新生儿,应进行相关血生化、激素和尿液等相关检查,长期随访。摘编自巩纯秀资料。

窦肇华医生的科普号 2023年03月20日

2023年03月20日 431

431

0

0

0

0

-

原发性醛固酮增多症的药物治疗方案?

原发性醛固酮增多症的药物治疗方案?1.特醛症优选药物治疗。2.建议安体舒通作为一线用药,依普利酮为二线药物。3.推荐糖皮质激素可抑制性醛固酮增多症选用小剂量糖皮质激素作为优选治疗方案。4.醛固酮受体拮抗剂:安体舒通:安体舒通起始治疗剂量为20mg/d。如病情需要,可逐渐增加至最大剂量100mg/d。开始服药后每周需监测血钾,根据血钾水平调整安体舒通剂量。依普利酮:依首利酮起始剂重25mg/d,出于其半衰期短,建议1日给药2次。5.糖皮质激素:建议服用长效或中效糖皮质激素,地塞米松起始剂量为0.125-0.25mg/d;泼尼松起始剂量为2.5-5mg/d,两种药物均在睡前服用。6.其他降压药:对上皮细胞钠通道有阻断作用的药物,如阿米洛利、氨苯喋啶等对原醛症都有一定治疗效果,作为保钾利尿剂,能缓解原醛症患者的高血压、低血钾症状,而不存在安体舒通所致的激素相关性不良反应,但由于其作用相对较弱,且无上皮保护作用,并不作为一线用药。7.血管紧张素转化酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂可能对部分血管紧张素Ⅱ敏感的特醛症有一定治疗效果。而钙通道阻滞剂主要用于降低血压,对醛固酮分泌并无明显抑制作用。--《原发性醛固酮增多症诊断治疗的专家共识(2020版)》

任卫东医生的科普号

任卫东医生的科普号 2022年12月03日

2022年12月03日 482

482

0

0

2

2

-

吃螺内酯还是控制不了原醛症引起的血压波动

苏全医生的科普号

苏全医生的科普号 2022年11月19日

2022年11月19日 78

78

0

0

0

0

-

何为醛固酮增高症,有什么症状?

心脏血压血脂讲谈一一李明洲医生的科普号

心脏血压血脂讲谈一一李明洲医生的科普号 2022年08月16日

2022年08月16日 162

162

0

0

0

0

相关科普号

李彬彬医生的科普号

李彬彬 主任医师

佛山市第一人民医院

泌尿外科

2747粉丝25.3万阅读

王平贤医生的科普号

王平贤 主任医师

陆军军医大学新桥医院

泌尿外科中心

858粉丝40.5万阅读

叶雄俊医生的科普号

叶雄俊 主任医师

中国医学科学院肿瘤医院

泌尿外科

1.2万粉丝72.9万阅读

-

推荐热度5.0杜跃军 主治医师南方医科大学南方医院 泌尿外科

推荐热度5.0杜跃军 主治医师南方医科大学南方医院 泌尿外科原发性醛固酮增多症 11票

肾上腺肿瘤 6票

前列腺炎 4票

擅长:泌尿系男生殖系统肿瘤的外科治疗,致力于前列腺癌患者的全程精细化管理(早筛-手术-进展期疾病)及肾上腺疾病的多学科协作。目前为南方医院泌尿肿瘤MDT及垂体-肾上腺专业MDT团队成员。在传统开放手术的基础上熟练掌握腔内镜,传统及机器人辅助腹腔镜等现代微创技术。 -

推荐热度4.5谷君 副主任医师河北北方学院附属第一医院 内分泌科

推荐热度4.5谷君 副主任医师河北北方学院附属第一医院 内分泌科糖尿病 156票

甲亢 47票

甲减 45票

擅长:内分泌高血压,肾上腺疾病,糖尿病,甲状腺疾病,垂体疾病,性腺等疾病 -

推荐热度4.3王晓晶 副主任医师上海瑞金医院 泌尿外科

推荐热度4.3王晓晶 副主任医师上海瑞金医院 泌尿外科肾上腺肿瘤 50票

肾肿瘤 31票

膀胱癌 25票

擅长:1,擅长各类泌尿系肿瘤的微创手术(腹腔镜/机器人),尤其擅长膀胱肿瘤的个体化精准治疗:包括浅表性膀胱癌的经尿道电切/激光治疗及卡介苗灌注管理,浸润性膀胱癌的保膀胱综合治疗,膀胱切除术后的各种尿流改道重建术(原位新膀胱、回肠通道等)等高难度手术,晚期膀胱癌的化疗、免疫及靶向等综合治疗。 2,擅长保留性控和尿控的前列腺癌根治术、复杂肾肿瘤的保肾手术,巨大肾上腺肿瘤切除术、一体位全腹腔镜下肾盂/输尿管癌根治术等。 3,擅长泌尿结石、前列腺增生、肾囊肿、鞘膜积液等良性疾病的微创手术治疗及精索静脉曲张等男科疾病诊治。